Cemitério

dos Vivos

“Eu coloco a venda nos olhos porque às vezes dói muito enxergar a realidade”, homens e mulheres negros - historicamente maioria dos internados em manicômios - falam sobre saúde mental e violência psiquiátrica.

Reportagem: Gabriele Roza

Edição: Fred Di Giacomo

Análise de Dados: Samantha Reis

Arte: Nícolas Noel e Juliana Messias

Apoio de Arte: Maria Gorete e Dafine Alaíde

Quando a psicóloga Luciana Cerqueira, 49, começou a coordenar projetos de desinstitucionalização de manicômios no Rio de Janeiro, há 11 anos, ficou surpresa com a quantidade de pessoas negras nestes espaços. Enquanto a maior parte dos funcionários eram brancos, entre as pessoas internadas, a maioria eram negras — como ela.

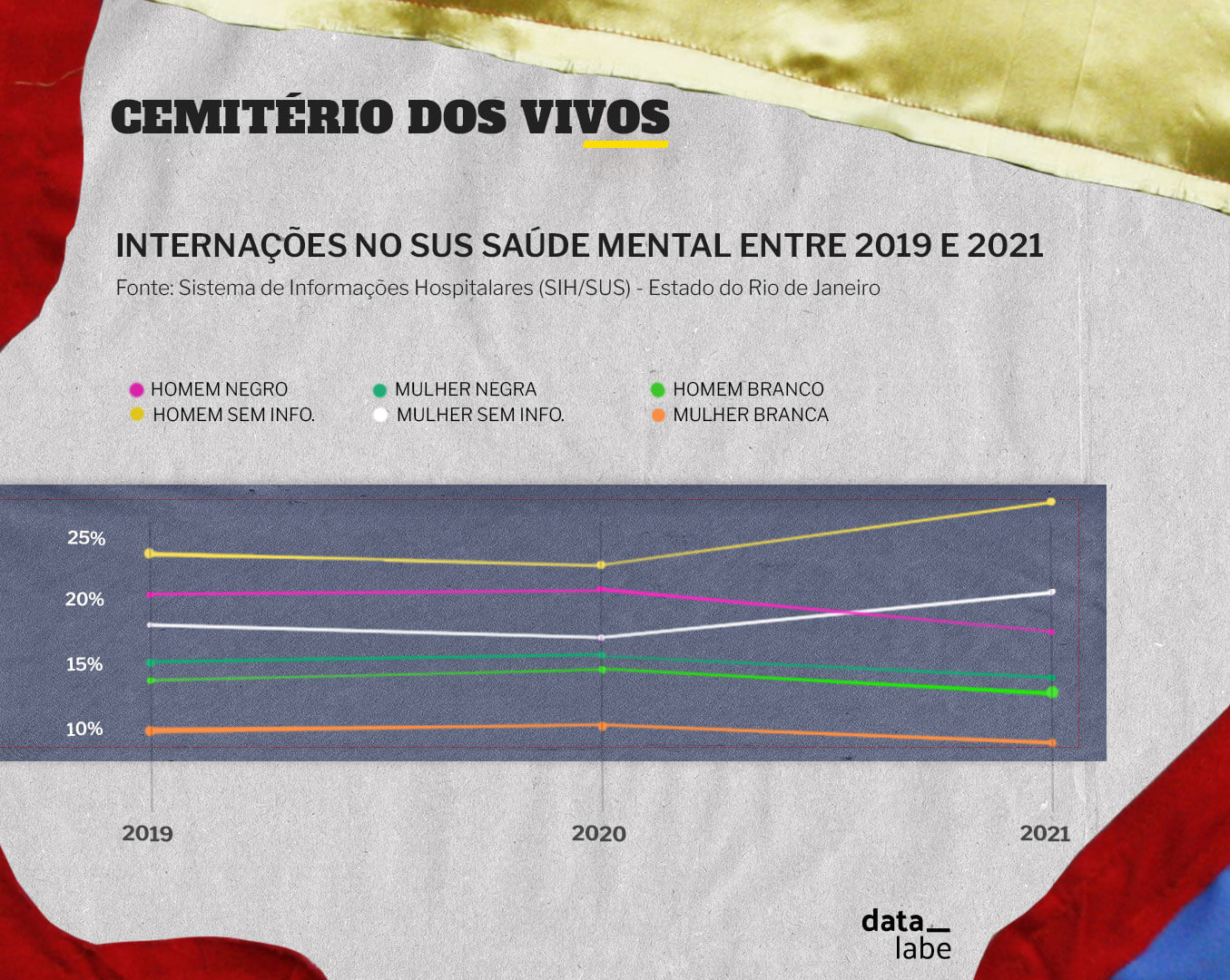

Hoje, Luciana é vice-diretora no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, em Jacarepaguá, e percebe que a situação não mudou tanto. Os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) parecem concordar com ela: entre 2019 e 2021, 34% dos internados nos equipamentos de saúde mental no estado do Rio de Janeiro eram negros e 22,6% brancos — os 44,4% de internados restantes não tinham identificação de raça.

Estes dados ajudam a entender porque tantos artistas e pensadores negros geniais acabaram seus dias em manicômios. Estamos falando de Arthur Bispo do Rosário, Stella do Patrocínio, os irmãos Timóteo e Lima Barreto, autor do livro Cemitério dos Vivos. O psicólogo e psicanalista Emiliano de Camargo David diz que não é possível discutir genocídio da população negra sem levar em consideração a morte em vida. ”A necropolítica [conceito desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe] exige que a gente compreenda as concepções de morte. E a manicomialização é uma das formas de morte em vida, seja ela dentro ou fora do sistema asilar”.

Bicho de Sete Cabeças

”Me lembro que estive [internada] em Valença por um mês, mas é como se tivesse sido por 100 anos… Vocês já viram [o presídio do] Carandiru? Era assim, a pior coisa. O hospício tinha 200 a 300 mulheres; tinha prostitutas, ladras, isso foi em 2010, muito recente. Graças a Deus consegui participar da desativação dele”, diz Rogéria Barbosa, 54. Rogéria é artista plástica, professora e militante da luta antimanicomial. Ela é integrante do Ateliê Gaia, um coletivo composto por artistas que tiveram no seu percurso de vida a passagem pelo serviço de saúde mental da Colônia Juliano Moreira, e exibe algumas de suas obras no Museu Bispo do Rosário.

”Uma pesquisadora me perguntou porque meus quadros não tem olhos, eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava difícil pintar os olhos, era difícil pintar os olhos pra mim que sempre enxerguei tanta violência… Eu coloco a venda nos olhos porque às vezes dói muito enxergar a realidade, dói muito ser negro, ser mulher negra. Dói muito ver o que eu vi”, diz Rogéria.

A extinção progressiva dos manicômios no país é uma diretriz da Política Nacional de Saúde Mental, que regulamentou o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. Mas o histórico é longo e violento: a primeira instituição dessa natureza a funcionar no Rio de Janeiro, e em todo o país, foi o Hospício de Pedro II, inaugurado em 1852. Ao longo deste período, os manicômios foram espaços de violação de direitos humanos, sofrimento e massacre. A maioria dos internados não tinha diagnóstico de doença mental. O espaço, por vezes, substituia a cadeia pública e recolhia os “alienados” das ruas.

”Tem uma mulher que foi internada porque fez uma crise no casamento da melhor amiga, beijou a boca dessa amiga e passou cinquenta anos internada”, diz Luciana Cerqueira, “tem outra que há cinquenta anos teve uma crise puerperal e o marido não queria mais e internou. O homem preto, a empregada doméstica negra que vem pro Rio de Janeiro… Isso tem aos montes, são muitas histórias de estigma e exclusão”.

A artista plástica Rogéria, que ao longo da sua trajetória na luta antimanicomial colaborou na desativação de alguns manicômios no Rio de Janeiro, sofre de transtorno da personalidade borderline e expressa na sua arte a violência que passou nas internações em manicômios ao longo de sua vida: “Esse transtorno eu consigo colocar na minha arte. Eu mostro a violência que sofri: o amarrar, a medicalização fortíssima… Foi camisa de força, foi solitária, foi estupro, foi cela forte; dormi mijada, cagada, dormi amarrada. Eu sei de tudo isso que aconteceu, mas agora o que eu vou fazer a partir daí?”

Não é de hoje que homens e mulheres negros são os que mais perdem a liberdade neste tipo de instituição. Segundo os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) analisados pelo data_labe, nos últimos 10 anos, 37,1% dos usuários eram negros e 22,6% brancos.

A maioria dos usuários, 39,7%, não tiveram informações de raça preenchidas no momento da entrada nos equipamentos de saúde mental. Luciana explica a subnotificação racial: ”Eu fiz uma busca, tem dois anos, para saber se a gente tinha essa informação no Instituto Juliano Moreira, mas a gente não tem. Isso é um campo negligenciado. A gente acha pouquíssimas fichas onde a cor da pele está preenchida”.

Segundo a psicóloga, existem muitas questões que envolvem a ausência do dado, o mais comum em um momento de internação é o campo da raça ser preenchido por um funcionário e não pelo usuário. ”De um modo geral, alguns dados são eleitos como cruciais e outros são negligenciados. Eu penso que esse é um dado importante. Chego a me perguntar se eles são negligenciados porque para algumas pessoas dizer que outra pessoa é negra é uma ofensa. Existe uma certa invisibilidade desse racismo”.

O número de pessoas negras internadas também chama muita atenção de Rogéria. ”Hoje a maiora dos internados são velhinhas, idosos, praticamente 98% são negros, eles não têm família, não têm uma casa. Quando uma pessoa está há muitos anos no hospício, mais de 40 anos, qual a vontade que ela tem de sair?”, explica a artista.

Homens negros são a maioria dos internados em saúde mental

“Coloco a venda nos olhos porque às vezes dói muito enxergar a realidade, doi muito ser negro”, Rogéria Barbosa, artista visual

Na última década, os homens negros tiveram número mais alto de internação do que os outros grupos da população brasileira. Segundo dados do SUS analisados pelo data_labe, no estado do Rio de Janeiro, eles representaram 24% dos internados neste período. Nos últimos três anos, a tendência seguiu a mesma.Em relação ao diagnóstico, nos últimos três anos, a maioria (39%) das internações foram motivadas por casos de esquizofrenia.

O psicólogo Emiliano de Camargo David, que é professor no curso de especialização “Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica” do Instituto SEDES Sapientiae, explica que não se pode deslocar o percentual maior de homens negros manicomizados de fatores sociopolíticos históricos. Para ele, não existe uma propensão de homens negros para doença psiquiátricas, mas, sim, um contexto social que leva esse número a ser maior neste grupo: ”Quando fazemos o recorte, nos deparamos com uma série de ideias estereotipadas, preconceituosas que estão vinculas ao homem negro. A vinculação do homem negro à violência, hipersexualidade, malandragem, às drogas, em especial ao álcool”.

A violência a qual o homem negro está submetido, como às agressões do Estado, podem produzir sequelas a ponto de eles desenvolverem um transtorno mental. O psicólogo lembra que o homem negro sempre viveu um histórico de encarceramento. ”O manicômio historicamente prende muitos grupos, ele foi uma máquina construída para tentar capturar a periculosidade. Essa não é uma estrutura apenas do judiciário, o homem negro no imaginário social retrata muito essa periculosidade”, diz Emiliano, especialista em saúde mental e relações raciais.

”Uma população que está manicomializada, que está na perspectiva da morte em vida, não se rebela. Isso é interessante para o Estado que tem heranças e lógicas escravocratas. O homem negro é um desses grupos que o Estado tenta impedir o rebelar-se. Esses dados podem ser visto também por essa outra via porque mostra o potencial desse grupo, homem negros livres, que é muito arriscado para o estado”, diz Emiliano.

Diário do hospício

“Esta passagem várias vezes no Hospício e outros hospitais deu-me não sei que dolorosa angústia de viver que me parece ser sem remédio a minha dor”, Lima Barreto, escritor.Em 2017, a FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty), principal evento literário do Brasil, parou para discutir a obra de Lima Barreto. Autor de clássicos como “O triste fim de Policarpo Quaresma”, que virou filme estrelado por Paulo José, Lima foi internado duas vezes (1914 e 1919) em instituições psiquiátricas.

”A polícia, não sei como e porquê, adquiriu a mania das generalizações, e as mais infantis…”, escreveu o escritor Lima Barreto no livro O Cemitério dos Vivos. ”Suspeita de todo o sujeito estrangeiro com nome arrevesado, assim os russos, polacos, romaicos são para ela forçosamente cáftens; todo o cidadão de cor há de ser por força um malandro; e todos os loucos hão de ser por força furiosos e só transportáveis em carros blindados. Os super-agudos homens policiais deviam perceber bem que há tantas formas de loucura quanto há de temperamentos entre as pessoas mais ou menos sãs, e os furiosos são exceção”, continua.

Internado com diagnóstico de alcoolismo, Lima Barreto, além de O Cemitério dos Vivos, escreveu Diário do Hospício para contar suas experiências de internação em instituições manicomiais. Dos mais respeitados escritores brasileiros, Lima publicou romances, sátiras, contos, crônicas e também foi jornalista. Além disso, foi ativo militante contra injustiças sociais e contra o racismo, mas esse posicionamento levou-o à marginalidade e à indiferença da elite cultural da época. O escritor por três vezes se candidatou à Academia Brasileira de Letras, mas foi boicotado em todas elas por intelectuais e pela ”alta sociedade”. A maior parte de sua obra foi redescoberta e publicada em livro apenas após sua morte.

“Não me incomodo muito com o Hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza de que não sou louco; mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades da minha vida material há seis anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura: deliro.” Lima Barreto, Diário do Hospício

Por uma reforma antimanicomial e antirracista

Foi no Sarau da Cooperifa, na Zona Sul de São Paulo, que o escritor Alexandre Ribeiro, 23, entendeu o papel da arte para a saúde mental. ”Vi poetas negros citando poesias periféricas que falavam do nosso cotidiano. Acho que esse foi o meu primeiro processo terapêutico e veio através da arte”.

Alexandre morava na Favela da Torre, em Diadema, São Paulo, antes de se mudar para Berlim, capital da Alemanha, para cursar literatura e retórica na universidade Bard College Berlin. A partir da poesia e do hip-hop, Alexandre conseguiu iniciar um processo de cura ao se deparar com o reconhecimento da sua própria história. ”A arte é capaz de humanizar a gente e isso é uma coisa que a sociedade, diariamente, faz exatamente o contrário: ela tenta desumanizar”.

Em 2019, Alexandre publicou seu primeiro romance, ‘Reservado (Editora Miudeza), que conta a história de João Vitor, um jovem de periferia cujo sonho é andar em um ônibus reservado. ”Quando João Vitor entra nesse ônibus, tudo muda na vida dele. Eu queria contar, com essa história, o que está reservado para a vida desse menino, o que está reservado para a vida de jovens da ‘cor do talvez’, das periferias do Brasil”, diz o escritor.

No romance, Alexandre retrata a saúde mental de homens negros favelados e denuncia a violência policial dirigida a este grupo. Para o escritor, até pouco tempo, a terapia não era bem retratada no cotidiano das periferias e quem praticava era visto como ”gente fresca”, e ”vagabundo”. ”Desde muito cedo eu sabia que isso não era verdade, mas, ainda assim, nunca me enxerguei no lugar de fazer terapia pela barreira financeira e também pela barreira de achar que aquilo não era pra mim”. A perspectiva de fazer terapia com uma profissional negra foi uma mudança de paradigma para Alexandre e para a artista plástica Rogéria. Rogéria diz quepela primeira vez está se consultando com um psicólogo negro. Sobre sua experiência com instituições psiquiátricas ela afirma: ”nunca tinha psicólogo negro, não existia, não tinha essa possibilidade de escolha. Quando vou dar aula pra aqueles magistrados só tem branco, até hoje, entro numa faculdade e só tem branco, quando tem um negro tá lá no finalzinho, aí que eu catuco até pra pessoa se firmar”.

Para Emiliano Camargo, os profissionais da saúde, em sua maioria brancos, correm risco de culpabilizar o homem negro pela falta de autocuidado: ”dizem muito ‘ah, o homem negro que não se cuida’. Isso é culpabilizar a vítima. Esse grupo precisaria ser humanizado, o homem negro é amplamente desumanizado e na saúde mental isso fica muito evidente”.

Emiliano acredita que alguns lugares foram convencionados por homens negros como espaços de segurança para expressarem suas dores e traumas. ”Os pagodes da década de noventa eram os lugares que os homens negros podiam falar do seus afetos. O cara podia ser o baluarte da escola de samba, mas tocava ‘Espelho’ do João Nogueira e ele estava autorizado por todo o grupo a poder chorar, a mesma coisa acontece com o futebol, nos espaços do dominó. Sou psicólogo de formação e eu costumo dizer que muitos dos divãs dos homens negros são os balcões de bar”.

Para o psicólogo, todos os lugares precisam ser entendidos como espaços potentes de cuidado, mas eles não deveriam ser os únicos. Para Emiliano, é fundamental que a rede de atenção psicossocial se atente e acolha tanto homens quanto mulheres negras.

”Nem ‘criolo doido’, nem ‘nega maluca’, precisamos de um aquilombamento da reforma psiquiátrica. Eu vejo muita dificuldade nesse avanço na saúde mental para a população negra. Esse avanço não vai acontecer se essa reforma psiquiatrica e antimanicomial não se compreender antirracista”.

“Mas tão habituado com o adverso

Eu temo se um dia me machuca o verso

E o meu medo maior é o espelho se quebrar”,

João Nogueira, “Espelho”