SUMÁRIO

No Brasil, a história da violência praticada por agentes do Estado contra seus cidadãos é também a história do racismo. Nela, hierarquias têm sido perpetuadas, ainda que a Constituição Federal, desde sua promulgação, determine a prevalência da igualdade incondicional de direitos. A atividade policial, embora também possua um objetivo formalmente descrito – garantir segurança pública -, acaba tendo papel de destaque na reprodução de distorções estruturantes de nossa sociedade. Por meio de informações oficiais e públicas, resta confirmado que forças de segurança têm contribuído decisivamente com o fenômeno da seletividade penal, o qual, por sua vez, possui reflexos inequívocos no perfil da população carcerária, predominantemente negra e jovem. Somos o terceiro país em quantidade absoluta de pessoas presas no mundo e um dos filtros que separa quem vai parar atrás das grades de quem não vai é operado nas ruas de forma semi-artesanal pelo policiamento ostensivo.

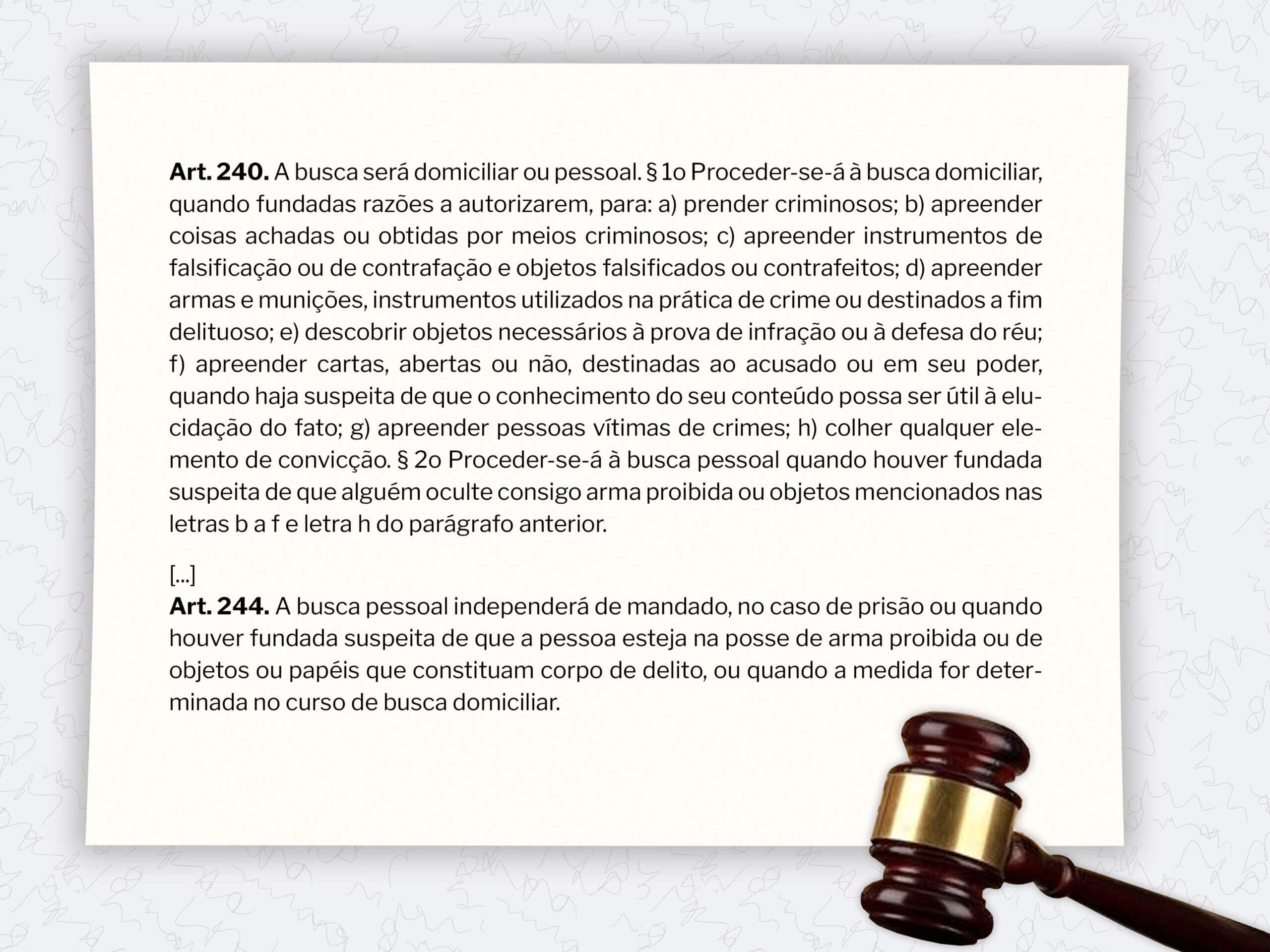

A filtragem racial levada a cabo pelas forças de segurança, no entanto, não subsistiria, sem respaldo jurídico, um dos pilares da legitimidade social mais ampla com a qual as condutas abusivas costumam contar no caminho de sua naturalização. Há mais de duas décadas, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) tem se dedicado a monitorar e incidir sobre o sistema de justiça de modo a provocar avanços e conter retrocessos que, sem resistência, tendem a intensificar desigualdades perpetuadas por práticas dos próprios operadores do Direito. Nesse sentido, para o IDDD, o problema do racismo nas abordagens policiais, além de suas causas estruturais, encontra condição de possibilidade, em sentido estritamente jurídico, no artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP). Tal dispositivo autoriza a busca pessoal desde que haja “fundada suspeita” de que o indivíduo esconda armas ou ilícitos. A legislação, entretanto, não especifica quais situações concretas estão sob o guarda-chuva de um conceito tão impreciso, o que faz com que a decisão sobre quem, quando, onde e por que abordar seja, assim, deixada nas mãos dos agentes de segurança pública.

É a noção de “fundada suspeita” que dá verniz legal à possibilidade de que as abordagens sem mandado judicial sejam orientadas pelos mesmos estereótipos presentes no senso comum de uma sociedade profundamente marcada pelo racismo, como é a nossa. O vácuo em termos de critérios legais para o estabelecimento da suspeição criminal conduz à percepção de que há urgência na definição de parâmetros mínimos, bem como necessidade de que o Judiciário passe a exigir justificativas objetivas dos agentes sobre como a suspeita foi construída e consolidada.

Hoje, as abordagens são um terreno fértil para todo tipo de método opaco de identificação de suspeitos, uma vez que os critérios, caso existam efetivamente, não são de conhecimento público. O poder exercido pela polícia, entretanto, lhe foi delegado pela sociedade e esta deveria ter o direito de exercer algum controle sobre as atividades daquela. Sem limites explícitos quanto aos critérios de abordagem, para membros de grupos sociais super vigiados como a juventude negra, as buscas pessoais transformam-se também em portas de entrada para o sistema de justiça criminal que, por sua vez, tende a validar – e, portanto, tornar jurídica e socialmente legítimas – prisões que são, na verdade, ilegais. Além disso, tribunais brasileiros têm conferido peso extra ao testemunho policial, como se este, diferentemente de

qualquer outro, não estivesse submetido aos vícios do processo de produção de provas testemunhais, inclusive no que tange à falibilidade das provas dependentes da memória.

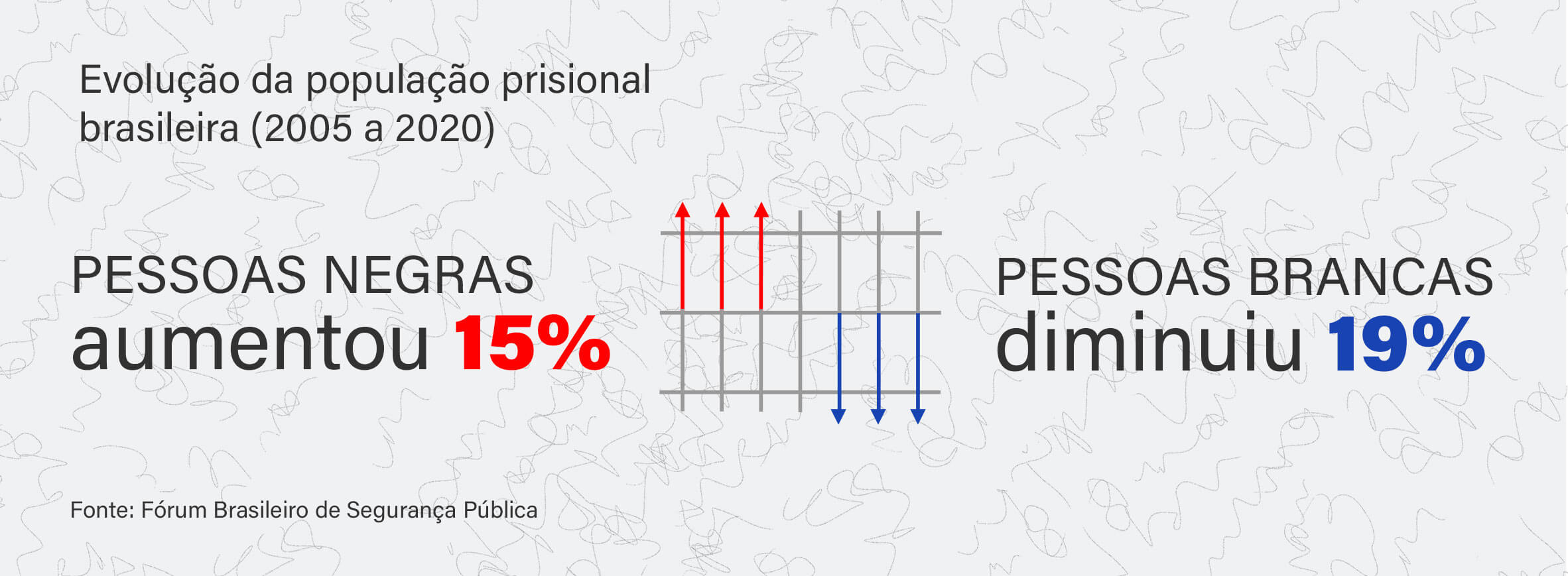

Parte das detenções num país com cerca de 800 mil pessoas presas resulta de abordagens que se iniciam sem amparo legal. E, mesmo que sejam encontrados ilícitos, esses objetos jamais poderiam ser admitidos como provas no processo penal, já que são obtidos partindo de suspeitas sem sólida fundamentação ou em decorrência de algo ainda mais grave: a discriminação. Este é o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) que, em 2020, condenou o Estado argentino por duas prisões ilegais ocorridas em 1992 e 1998, em Buenos Aires. O julgamento do caso Fernández Prieto & Tumbeiro vs. Argentina, no qual o

IDDD participou como amigo da corte, diz respeito a detenções após abordagens policiais justificadas apenas por “atitude suspeita” (o equivalente de “fundada suspeita” por lá). Nas duas situações, os registros das detenções carecem de detalhamento elementar sobre a motivação das abordagens. No primeiro caso, a falta de justificativas foi total. Com relação ao segundo, os policiais alegaram que o “estado de nervosismo” do acusado gerou suspeita, além da incompatibilidade entre seus trajes e o local onde tudo aconteceu.

Mesmo que tenham sido encontrados objetos ilícitos com ambos os réus, suas prisões foram consideradas ilegais pela Corte IDH. A condenação da Argentina tem como consequência o estabelecimento de um parâmetro a ser seguido por todos os países submetidos à jurisdição do tribunal internacional – o que inclui o Brasil. Isso quer dizer que essas nações devem delimitar e especificar as situações, em que vale a chamada “fundada suspeita”, como justificativa para fazer buscas a pessoas e veículos. Assim, quando legisladores e o sistema de justiça reiteradamente se recusam a adotar tais balizas, nada mais fazem do que estimular buscas pessoais massivas e discriminatórias por parte da polícia.

O crédito conferido às abordagens como meio eficaz de identificação de suspeitos é construído sobre crenças arraigadas – embora carentes de racionalidade – entre magistrados brasileiros. Estes parecem partilhar da convicção de que policiais são dotados de algum tipo de intuição extraordinária que lhes permite distinguir criminosos potenciais em meio à multidão. O fato de um estado como o de São Paulo ter mais de 10 milhões de buscas pessoais por ano e um percentual ínfimo delas resultar em prisões sugere que há uma gigantesca zona de sombra sobre este procedimento, uma vez que somente as abordagens em que os policiais alegam ter encontrado algo de ilícito são computadas pela Justiça. Estas são precisamente as únicas buscas pessoais que chegam oficialmente ao conhecimento dos juízes. Mas o que dizer das outras milhões de buscas? Por que alguém desejaria mais atenção da polícia após ter vivenciado uma eventual situação de abuso por parte justamente de um policial? A circularidade desta dinâmica permite que uma forma não fundamentada de seleção de suspeitos permaneça isenta de questionamentos por parte, principalmente, de magistrados.

Como já mencionamos, no Brasil, as abordagens constituem um fenômeno de grande escala, porém, concentrado em parcelas específicas da população. Em razão da extensão e do impacto na experiência de milhares de brasileiros, o tema talvez precise ocupar posição mais central nas agendas de pesquisa e produção de conhecimento, como também na agenda de transformações urgentes e necessárias ao sistema de justiça, para além da responsabilização da instituição policial. O desejo de contribuir com a produção dessas informações está na base da parceria entre IDDD e data_labe que, juntas, criaram a #PorQueEu?, uma campanha que visou reunir dados sobre racismo nas abordagens, a partir da experiência das pessoas que são mais frequentemente abordadas.

O IDDD é uma organização formada por advogados criminais e defensores de direitos humanos reunidos pela vontade de transformar o sistema de justiça brasileiro para garantir um processo justo a todas as pessoas. O instituto trabalha para que cidadãos, independentemente de origem social, raça ou classe, tenham direito à ampla defesa frente ao poder punitivo do Estado. O IDDD acredita que respeitar o direito de defesa é respeitar o ser humano. Por isso, quer contribuir para o estabelecimento contínuo de parâmetros e limites para os poderes, o que inclui a discricionariedade que está na base da seleção de suspeitos criminais nas ruas.

O data_labe é uma organização social com sede no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, que atua desde 2016 em ações de comunicação, pesquisa e incidência política, com foco na Geração Cidadã de Dados. O laboratório parte do entendimento de que não existe neutralidade científica nos processos que envolvem a geração, a análise, o cruzamento e a publicação de dados, por isso há a necessidade de disputar a diversidade dos atores envolvidos nesses processos. A equipe é formada por profissionais de estatística, de jornalismo, de gestão, de design e de pesquisa, com origem em territórios populares e periferias, em sua maioria pessoas jovens, negras e LGBTQIA+. Nos últimos seis anos, o data_labe vem desenvolvendo reportagens, pesquisas, mapeamentos, consultorias, relatórios analíticos, oficinas, campanhas e eventos que levam em conta as potências e complexidades dos territórios populares e de seus moradores.

Os casos envolvendo racismo policial sempre fizeram parte do dia a dia da equipe do data_labe, que circula e vive a cidade do Rio de Janeiro em suas diversas contradições. A convivência com a violência armada e as abordagens policiais contraditórias no trânsito cotidiano da cidade impulsionaram o grupo a começar a olhar mais profundamente para as lacunas de dados presentes nos protocolos policiais. A proposta de levantar o debate em parceria com o IDDD foi a ponta de lança para mais um experimento de pesquisa cidadã, isto é, mais uma tentativa de aproximar a juventude periférica do universo dos dados e produzir diagnósticos estatísticos que possam colaborar com a formulação de políticas mais democráticas e plurais. Depois de alguns debates e levantamentos de dados públicos nos olhamos nos olhos e nos perguntamos: Por que eu? Por que somos sempre nós os alvos das abordagens policiais?

O relatório está dividido em três partes. Na primeira, apresentamos o contexto no qual a pesquisa se insere, por meio da descrição de um breve histórico do problema no Brasil e da maneira segundo a qual questões similares ocorrem em outros países. O objetivo é situar o leitor e a leitora a respeito de aspectos estruturais e conjunturais que cercam o debate. Na segunda parte, apresentamos a metodologia da pesquisa, com a finalidade de explicitar os critérios usados para a construção da amostra, sua descrição e os limites da pesquisa impostos pelo método adotado. Por fim, na terceira parte, discutimos os resultados obtidos.

Com esta pesquisa, o IDDD e o data_labe esperam contribuir para dar maior visibilidade aos problemas legais que cercam as abordagens policiais no Brasil e ao enfrentamento das discriminações que têm produzido distorções no cumprimento das atribuições das Polícias, reconhecendo a complexidade que cerca as abordagens policiais e os desafios da produção de diagnósticos a respeito da discriminação racial e de gênero, dadas as maneiras por trás das quais o racismo se manifesta ou se oculta na sociedade brasileira. Acredita-se ainda que esta pesquisa possa colaborar para a ampliação do debate jurídico e amparar os estudos e formulações de políticas públicas de segurança que garantam maior dignidade à população que vive, principalmente, nas cidades brasileiras.

A vida democrática brasileira e seu conjunto de instituições têm convivido pacificamente com o arbítrio e a violência perpetrados por forças estatais. Todos os anos, milhares de mortes são produzidas por intervenções policiais, de modo que as próprias polícias se consolidaram como parte dos problemas nacionais crônicos de segurança pública. Os números mais recentes, referentes ao ano de 2020, falam de 6.416 vidas de civis interrompidas pelas mãos de agentes do Estado, sendo 78,9% desses mortos (ou seja, quase 8 em cada 10) negros – uma evidência do caráter racista da distribuição desigual da violência institucional no país.

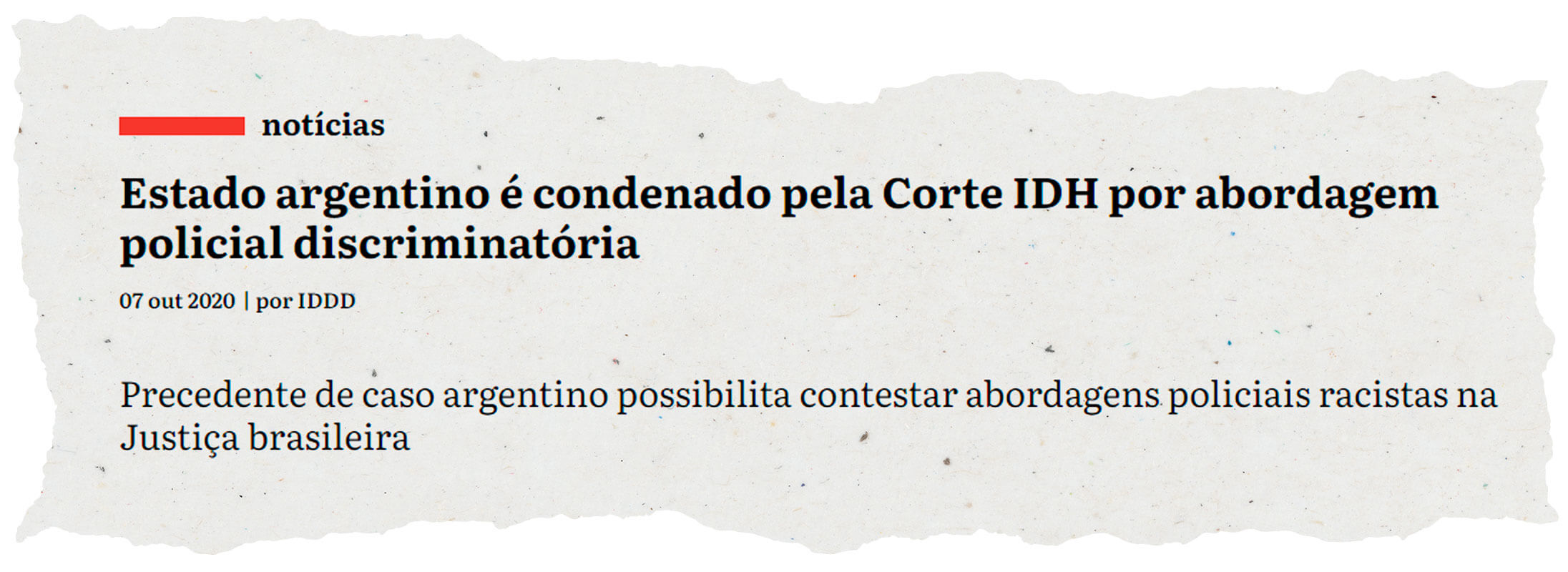

A elevada letalidade policial é tratada, no entanto, como fato da vida nacional na sua mais absoluta normalidade. A opinião pública, por sua vez, tende a se voltar para essa rotina de graves violações somente quando provocada por eventos atrozes em tal grau que excedem os termos desse pacto tácito de tolerância com a barbárie. Vimos isso acontecer em maio de 2021, após a operação mais letal da história da cidade do Rio de Janeiro, o Massacre do Jacarezinho, com 29 mortos; depois, em junho do mesmo ano, quando Kathlen Romeu, 24, grávida, não resistiu, após ter sido baleada durante uma operação na comunidade do Lins, zona norte da capital; em maio de 2020, quando João Pedro Matos Pinto, 14, foi fuzilado pela polícia dentro de casa, em São Gonçalo, município da região metropolitana; em abril de 2019, época em que o músico Evaldo Rosa dos Santos teve seu carro alvejado com mais de 80 tiros por militares em Guadalupe, também na zona norte; em setembro de 2019 após a morte da menina Ágatha Vitória Sales Félix, 8, atingida por disparo de um policial no Complexo do Alemão, também no Rio; e, em dezembro de 2019, quando nove pessoas morreram asfixiadas por pressão no tórax após uma ação policial num baile funk em Paraisópolis, bairro da zona sul de São Paulo. A atenção pública também foi atraída por algumas das chacinas de uma longa lista que perfaz o período pós-redemocratização, da qual fazem parte: Candelária e Vigário Geral, no Rio de Janeiro, na década de 1990; Baixada Fluminense e Crimes de Maio, no estado do Rio e no de São Paulo, respectivamente, nos anos 2000; e Costa Barros, no Rio, na década de 2010.

Várias dessas histórias deram rostos – em sua maioria negros – às consequências últimas da violência praticada por forças de segurança pública. A repercussão desses episódios extremos, em geral, relega ao segundo plano uma série de outras questões relacionadas ao papel (e ao poder) das polícias no cotidiano das cidades brasileiras. É o caso das abordagens policiais que ocorrem dezenas de

milhares de vezes por dia e coreografam no espaço público, à vista de todos, as mesmas desigualdades que determinam a maior presença da população negra entre as vítimas fatais da brutalidade policial. Só no estado de São Paulo foram realizadas quase 12 milhões de buscas pessoais durante o ano de 2020. Mesmo acontecendo aproximadamente 23 vezes por minuto em apenas uma das 27 unidades da federação, tais procedimentos, perto dos massacres e mortes de vítimas indefesas, podem ser considerados “não-eventos”, no sentido de mais rotineiros e menos passíveis de se converterem em objeto de comoção ou indignação públicas.

O caráter de não-acontecimento é reforçado ainda pela legitimação jurídica e social das abordagens como prerrogativa policial necessária ao enfrentamento do crime e da violência urbana. No entanto, da perspectiva de quem é abordado, as buscas pessoais pouco têm de discretas e se constituem em ritual com o qual pessoas negras têm de conviver, enquanto indivíduos brancos têm bem menos (ou nenhuma) familiaridade.

O racismo tem como aliados a falta de regulação da prática, o estabelecimento da quantidade de abordagens como indicador de produtividade policial, além da ampla margem de arbitrariedade dos agentes na identificação de suspeitos criminais. São estes alguns dos fatores por trás do massivo volume de buscas pessoais que não resulta necessariamente em maior controle do crime ou redução da vitimização. De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, dos mais de 15 milhões de “enquadros” registrados em 2009, menos de 1% resultou em

prisões em flagrante. Ou seja, são ínfimas as abordagens nas quais, segundo as próprias polícias, são encontrados elementos que possam justificar um encaminhamento penal do caso.

A incidência das buscas pessoais não reflete a resposta policial ao crime, mas a pressão exercida sobre corporações por atingir metas quantitativas, somada ao imaginário policial informado por estereótipos, à semelhança da sociedade que o forjou. Assim como a violência letal, a suspeição alcança de forma desproporcional a população negra, para a qual, ao mesmo tempo, têm sido dificultadas ou simplesmente negadas possibilidades mais elementares de defesa contra eventuais abusos como é o caso da violação do direito à privacidade e à intimidade, comum durante revistas com contato físico, além de perguntas que ferem garantias individuais, entre outros exemplos.

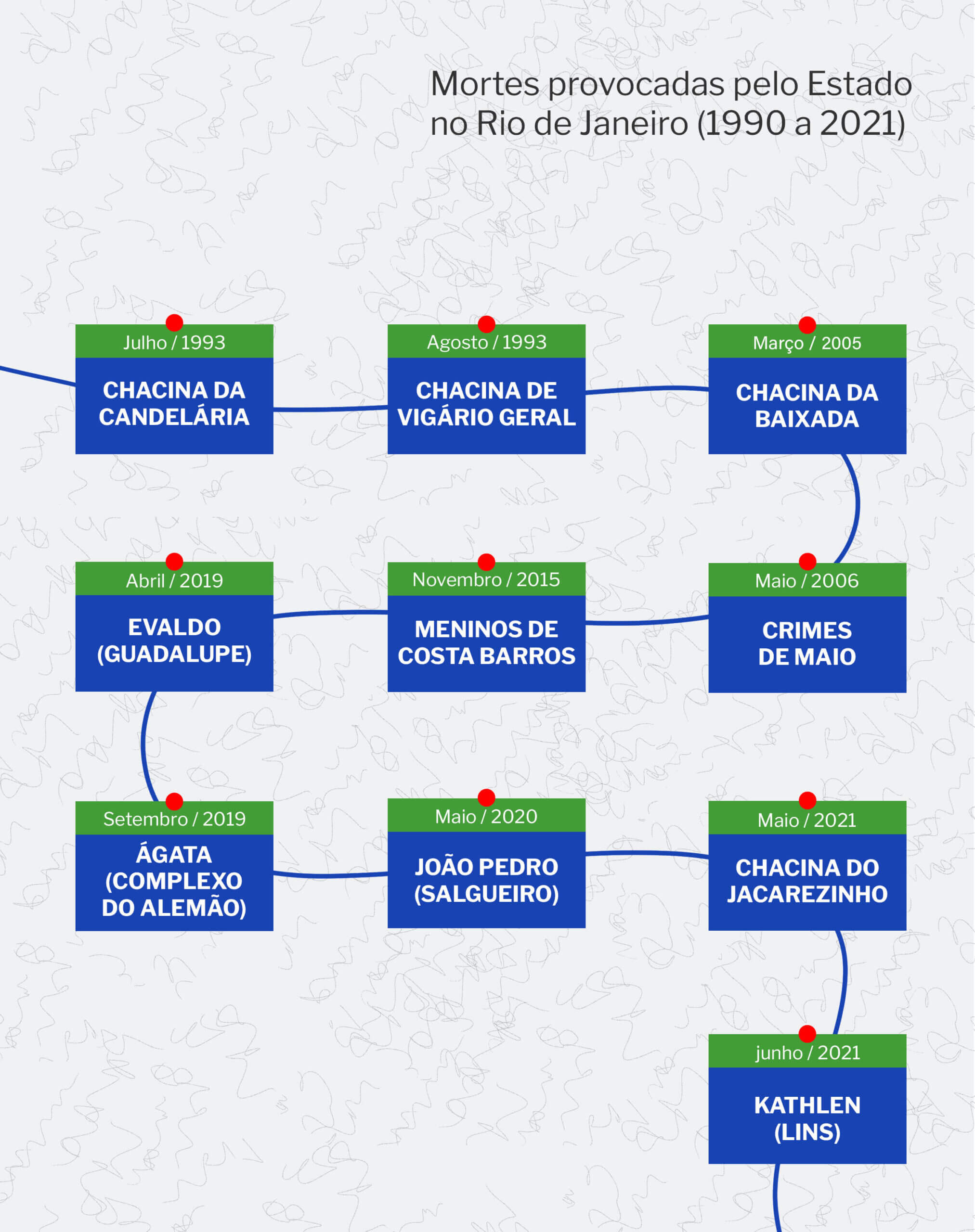

Esse excesso de vigilância sobre apenas um grupo populacional é um dos fatores que concorrem para a atual composição racial da população carcerária no país, onde, de cada três pessoas presas, duas são negras – sendo estas pouco mais da metade dos cidadãos brasileiros (56%). n, a proporção de pessoas negras nas prisões cresceu 15%, enquanto entre os brancos houve queda de 19%. O número é resultante, entre outros fatores, de políticas de encarceramento orientadas pela suspeição seletiva.

As abordagens são ainda, ao mesmo tempo, causa e consequência de uma economia do prestígio e do valor social, que não só reserva aos cidadãos negros o lugar de potenciais criminosos, mas insiste e retroalimenta a expectativa culturalmente difundida de que essas pessoas teriam menos recursos, inserção e capital sociais para questionar a suspeição, mesmo quando infundada. A distribuição desigual da suspeição criminal é, portanto, também produto de uma “crise do testemunho”, caracterizada por uma dinâmica cultural que opera por pressuposição do descrédito ou do menor valor da palavra de pessoas não brancas, inclusive – e, talvez, sobretudo – para questionar autoridades.

Em 2020, milhares de norte-americanos foram às ruas protestar contra o terror racial manifestado em abordagens policiais violentas. O caso mais marcante, com repercussões inclusive no Brasil, ocorreu em maio de 2020, quando George Floyd, um homem negro de 40 anos, foi sufocado até a morte por um policial branco. A abordagem foi filmada e gerou debates sobre racismo e sua licença para brutalidade policial. Além disso, as imagens contribuíram para que o policial fosse condenado, em junho de 2021, quando o sistema de justiça ofereceu resposta histórica ao episódio.

O que o caso Floyd e os inúmeros casos que ocorrem no Brasil todos os anos sinalizam é a necessidade de uma compreensão aprofundada a respeito das dinâmicas raciais, sociais e jurídicas que produzem as abordagens policiais tal como são. Por isso, diante de um cenário repleto de violência policial amparada legalmente, de validação judicial e de práticas racistas nem sempre nomeadas, este relatório explora a percepção das pessoas abordadas pelas polícias para oferecer linhas de compreensão a respeito do racismo que permeia as ações policiais nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A abordagem policial é tida como um dos mais importantes instrumentos de operacionalização das atribuições da polícia no país. Além de funcionar como um filtro para a atuação de outras instituições do sistema de justiça criminal, ela também é considerada o principal mecanismo de controle do crime e de garantia da manutenção da ordem social.

Consiste, além do mais, na atividade através da qual os policiais, por meio de ação direta e pessoal, buscam identificar, prender e/ou investigar uma pessoa suspeita de ter cometido ou de vir a cometer uma ação considerada crime. Do ponto de vista legal, a prática tem fundamento nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal,

que, mesmo que de forma discreta, atribui legalidade ao procedimento nos seguintes termos:

Embora estes dispositivos legais tragam poucos elementos a respeito de como as abordagens devem ser feitas na prática, o artigo 244 determina que, mesmo sem mandado, o policial pode realizar buscas (pessoais), desde que haja “fundada suspeita”. O termo atribui ampla margem de arbitrariedade ao poder de polícia, de modo que seu sentido real é construído no cotidiano da atuação policial nas ruas, nos becos, nas vielas e também nas áreas rurais. Assim, “[…] mesmo que haja diretrizes legais, referências técnicas ou manuais operacionais, é com base na prática que o policial toma as decisões sobre abordar ou não abordar.”

Com isso, não se busca dizer que os policiais podem atuar sem quaisquer parâmetros jurídicos: “Uma decisão policial é caracterizada como discricionária quando os policiais ou a polícia detêm o poder de executá-la […]. Isto não significa afirmar que a decisão policial discricionária não seria influenciada por outros poderes ou forças exteriores à polícia.” Assim, embora a discricionariedade em contexto de abordagem atribua ao agente policial o poder para tomada de decisão, os valores e direitos constitucionais concernentes à integridade física e mental das pessoas abordadas devem ser preservados.

Do ponto de vista formal, qualquer pessoa estaria sujeita a ser abordada por um policial, independente do gênero, da orientação sexual, do local de moradia ou da identidade racial. No entanto, o que organizações da sociedade civil têm denunciado e pesquisas têm revelado há décadas é a persistente seletividade das abordagens policiais que, com frequência, elegem preferencialmente pessoas negras. Esta seção oferece um panorama com diferentes leituras sobre o problema da seletividade nas abordagens policiais no Brasil, país que sofre com os efeitos do racismo, aqui entendido como um sistema de pensamento e um conjunto de práticas que produzem uma distribuição desigual de direitos em função do pertencimento racial dos cidadãos. Em outras palavras:

O racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam.

Sendo o racismo um elemento estruturante das relações interpessoais e institucionais na sociedade brasileira, a polícia não estaria imune aos seus efeitos ou mesmo isenta da produção de mecanismos próprios de discriminação e de desigualdade racial.

A discussão que tematiza a relação entre abordagens policiais e discriminação racial não é recente. No Brasil, o debate está posto, pelo menos, desde o final dos anos de 1970, trazido pela mobilização social que resultou em manifestações de rua realizadas por pessoas e organizações que lutavam pelo combate às desigualdades raciais. A questão aparece, também, cerca de três décadas depois, nos anos 2000, nos estudos acadêmicos de segurança pública.

Um dos fatos que motivaram a fundação do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR) foi uma abordagem policial que resultou na morte de Robson Silveira da Luz, em abril de 1978, em Guaianases, São Paulo. O ato público realizado em julho daquele ano, nas escadarias do Teatro Municipal, reuniu mais de duas mil pessoas mobilizadas contra a violência policial, dentre outras manifestações de racismo.

Mesmo com o processo de redemocratização do Brasil, na segunda metade da década de 1980, e das várias denúncias de movimentos e de organizações antirracistas, as abordagens policiais abusivas permaneceram rotineiras. Tanto abuso de poder quanto prisões ilegais já estavam elencados como claros limites à democracia que ressurgia com a nova Constituição. Nos anos 1990, a necessidade de controle da polícia voltou à pauta pública após o protagonismo das polícias em episódios de violência letal que tiveram inclusive repercussão internacional: o Massacre do Carandiru (1991) e as mortes da favela Naval (1997), em São Paulo; os assassinatos na Favela Nova Brasília (1994 e 1995), no Rio de Janeiro; e o Massacre de Eldorado dos Carajás (1996), no Pará.

Ainda na década de 1990, os recorrentes relatos de abordagens policiais abusivas, de casos de injúrias, de lesões corporais provocadas por espancamentos, torturas e homicídios praticados por policiais em serviço, impulsionaram novas mobilizações sociais, que culminaram na criação das primeiras ouvidorias de polícia do país: em São Paulo, em 1995 com regulamentação em 1997; no Pará, em 1996; e no Rio de Janeiro, em 1999. Além desse mecanismo institucional de fiscalização da atividade policial, a alteração da competência de julgamento de homicídios dolosos praticados por policiais da Justiça Militar para a Justiça Comum, em 1996, também significou uma importante vitória da luta contra a violência policial e o racismo.

No início do século XXI, uma nova sequência de episódios de violência letal com envolvimento direto ou participação de policiais foi denunciada por organizações negras, movimento de mães, familiares e amigos de vítimas de abordagens policiais com resultado de morte: a chacina do Borel (2003), no Rio de Janeiro, e os crimes de maio (2006), na grande São Paulo.

Os casos reiteraram que, mais uma vez, em plena democracia, a polícia estava “fora de controle”. Um diagnóstico produzido pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), a partir da percepção da população carioca, em 2004, traduziu em números a realidade que autorizava a persistência de abordagens policiais com viés racial:

Na opinião de 80% dos cariocas, os jovens são mais parados do que as pessoas mais velhas; para cerca de 60%, os negros são mais parados que os brancos e os pobres mais do que os ricos. Além disso, 43% da população classificaram a PM fluminense como muito racista e, em outra pergunta, 30% afirmaram que ela é mais racista do que o restante da sociedade.

Na mesma década, a hipótese de que o racismo produz efeitos nas abordagens policiais era corroborada por outras pesquisas que buscavam compreender o funcionamento da polícia. Em 2006, Geová de Barros buscou identificar se havia indícios de discriminação racial na seleção do suspeito pela Polícia

Militar de Pernambuco. O estudo concluiu que 65% dos profissionais que responderam ao questionário percebiam que pretos e pardos eram priorizados nas abordagens.

Na mesma direção, Gilvan Gomes da Silva mostra que a suspeição policial é uma técnica de controle que produz: (i) o individuo suspeito, a partir da aparência das pessoas, isto é, formas de pentear o cabelo, de se vestir, de se comunicar, das quais “a intersecção das características de ser homem, negro, pobre e jovem apresenta a união que traduz o tipo ideal de indivíduo suspeito”; (ii) a ação suspeita, mediante a qual o olhar policial busca correspondência entre as ações dos indivíduos e as representações sociais pré-estabelecidas para distintos papéis sociais; e (iii) a situação suspeita, quando a suspeição é construída pela percepção social em relação aos horários nos quais os suspeitos praticariam crimes e as interações sociais em espaços setorizados, no Distrito Federal. Por isso, nem mesmo os policiais militares negros estariam imunes à suspeição policial quando de seus respectivos períodos de folga, como lembra Vilma Reis, em estudo sociológico realizado em Salvador.

Em anos recentes, novos estudos descritivos aprofundaram a compreensão a respeito da suspeição no âmbito do trabalho policial, inclusive impulsionados pela difusão do conceito de Racial Profiling, perfilamento racial ou filtragem racial: o uso pela polícia e outros profissionais de segurança da raça/cor como parâmetro válido institucionalmente para submeter indivíduos a buscas pessoais. Em 2014, o Ministério da Justiça financiou três pesquisas que atualizaram o diagnóstico brasileiro a respeito do racismo nas abordagens policiais em franco diálogo com esse quadro teórico. Na primeira delas, construída a partir de dados sobre a percepção e as atitudes de policiais, políticas institucionais e percepções e atitudes da sociedade civil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em Minas Gerais, identificou-se que os chamados “tipos suspeitos” são construídos por marcas corporais, isto é, cor da pele, cabelo, vestimenta, formas de corporeidade, além do local e do horário em que a pessoa foi abordada, denotando que “a vigilância policial privilegia as pessoas

negras e as reconhece como suspeitos criminais, flagrando em maior intensidade as suas condutas ilegais, ao passo que os brancos gozam de menor vigilância da polícia para suas atividades criminais”. A filtragem racial na seleção do suspeito estaria, portanto, enraizada nas escolhas e nas estratégias da própria polícia na execução da atividade de policiamento ostensivo.

No mesmo sentido estão os resultados da segunda pesquisa então financiada pelo Ministério da Justiça, tendo como escopo as cidades de Brasília, de Salvador e de Curitiba, com dados coletados a partir de análise de processos em que os Inquéritos Policiais iniciaram com Auto de Prisão em Flagrante e da análise dos elementos constitutivos da Matriz Curricular Nacional, além de conteúdo dos projetos pedagógicos, currículos e ementas das disciplinas dos Cursos de Formação de Praças e Oficiais das Polícias Militares do DF, da BA e do PR, dentre outras estratégias. A pesquisa concluiu que “no contexto do sistema penal, a identificação entre criminalidade e negritude parece ter um sentido demasiado forte em nossos padrões culturais e, ao mesmo tempo, um impacto muito grande no cotidiano das pessoas identificadas socialmente como negras (pretas ou pardas)”, tendo em vista que entre os critérios de suspeição institucionalmente produzidos pela polícia estão “a referência aos sinais exteriores de pertencimento a dada classe social e a dado grupo raça/cor.”

Por fim, ainda no ano de 2014, a terceira dessas pesquisas focalizou a abordagem policial nos municípios de Salvador, de Fortaleza e de Recife, buscando explorar critérios normativos e representações sociais que pautam a construção do “suspeito”, assim como os mecanismos de monitoramento e controle de práticas discriminatórias. Através da escuta de pontos de vista e experiências de policiais militares e de jovens negros nas três cidades, a pesquisa concluiu que, embora as diretrizes e o aparato normativo-formal institucional que fundamentam o trabalho das polícias não estimulem atos discriminatórios em função de diferenças de classe e de raça, no cotidiano das interações há espaço para tensões entre o que se pode chamar

de “teoria” e de “teoria vivida” – referência aos conflitos entre o que os policiais aprendem no processo de educação formal e a operacionalização dos conhecimentos nas ruas.

Outras pesquisas sinalizam ainda as repercussões e o impacto que o racismo reproduzido nas abordagens policiais têm também na atividade judicial, tanto na validação de práticas discriminatórias – compreendidas como componentes do saber policial -, quanto no aprofundamento e aperfeiçoamento de novas práticas no âmbito estritamente processual probatório.

É importante salientar que o Brasil não está isolado neste debate, pois, em muitos países, práticas policiais discriminatórias estão sendo estudadas e combatidas, afinal de contas, o perfilamento racial e o racismo não são problemas exclusivos das instituições brasileiras. A título de exemplo podemos lembrar que persistem práticas de perfilamento racial no Canadá, na Inglaterra, na África do Sul e nos Estados Unidos.

O perfilamento ou filtragem racial aqui é entendido como

[…] o processo pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnicidade ao invés de evidências objetivas ou o comportamento de um indivíduo, para sujeitar pessoas a batidas policiais, revistas minuciosas, verificações e reverificações de identidade e investigações, ou para proferir um julgamento sobre o envolvimento de um indivíduo em uma atividade criminosa.

Em Ottawa, no Canadá, pesquisadores examinaram 81.902 registros de policiais em paradas de trânsito e, a partir do registro das percepções destes

profissionais, entre 2013 e 2015, concluíram que pessoas negras e do Oriente Médio são desproporcionalmente mais paradas em abordagens policiais de trânsito do que qualquer outro grupo, independentemente do sexo e da idade, ainda que tais motoristas representem menos de 4% da população total de motoristas em Ottawa.

Na Inglaterra e no País de Gales, pesquisas apontam que, mesmo após as reformas institucionais pelas quais passou a Polícia na década de 1990, ainda persiste a prática de filtragem racial. Em 2000 e 2010, os dois países implementaram metas de recrutamento específicas para policiais de minorias étnicas; como resultado, houve diminuição na proporção de minorias étnicas que são detidas e revistadas pelas forças policiais, embora o perfilamento racial continue sendo usado como tática de policiamento.

Na África do Sul, país com largo histórico de segregação racial institucionalizada, a filtragem racial na atuação policial assume outros contornos diante da população não-branca, daí porque a literatura especializada recorre com frequência ao termo “brutalidade policial”, para expressar diferentes formas de violência exercida pela polícia, materializada em falsas prisões, intimidação, ataques verbais e muitas outras formas de comportamento inadequado por membros do pessoal da Polícia, que com frequência se dirige a não-brancos. Entre 2011 e 2012, das 720 mortes ou incidentes fatais que ocorreram naqueles dois anos, 488 foram resultado da ação policial.

Nos Estados Unidos, abordagens policiais discriminatórias também são uma realidade, embora as formas explicitamente legalizadas de racismo naquele país tenham sido alteradas no século XX. Nesse sentido, há pesquisas que têm alertado para o fato de que rotinas coercitivas no cotidiano da população afro-americana ainda são mantidas pelas polícias. Ademais, o episódio de 11 de setembro de 2001 expandiu o uso da suspeição como instrumento de trabalho policial para incluir, além das características da população afro-americana, latina e sul-asiática, grupos que já eram potencialmente submetidos a maior rigor nas revistas policiais: os árabes, muçulmanos e aqueles que são confundidos com eles.

Na última década, uma sequência de casos de abordagens policiais letais ocorridos nos Estados Unidos mobilizou protestos dentro e fora do país e reacendeu debates junto à opinião pública sobre o racismo nas abordagens policiais. As mortes de Michael Brown, Tamir Rice, Eric Garner, John Crawford III, em 2014; Freddie Gray e Walter Scott, em 2015; Philando Castile e Alton Sterling, em 2016; Botham Jean, em 2018; Breonna Taylor, Ahmaud Marquez Arbery e George Floyd, em 2020; Andrew Brown Jr, em 2021, todas ocorridas em contexto de abordagem policial, pautaram a mídia televisiva e as redes sociais e, em alguns casos, protestos que interditaram diversas ruas do país e provocaram debates em vários países do mundo.

Além de ter como limites expressos os direitos e garantias constitucionais ligados à inviolabilidade do domicílio e à proteção da intimidade, da privacidade e da integridade física, mental e moral, a abordagem policial está ainda sujeita à fiscalização do Ministério Público (MP). É do órgão a atribuição constitucional de controle externo da atividade policial. O Judiciário, por sua vez, também pode se manifestar, por meio de seus magistrados e magistradas de 1ª e 2ª instâncias, a respeito da legalidade da atuação policial nos autos dos processos criminais.

A título de exemplo, lembra-se aqui a manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal entre 1991 e 2003, Ilmar Galvão, nos autos do julgamento de um Habeas Corpus, pela corte no ano de 2001:

[…] a dita suspeita não pode basear-se em parâmetros unicamente subjetivos, discricionários do policial, ao revés, elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, mormente quando notório o constrangimento dela decorrente. Do contrário, corre-se o risco de referendar condutas arbitrárias que, além de ofensivas aos direitos e garantias individuais, caracterizam evidente abuso de poder.

O caso aconteceu em Goiânia (GO) e se refere a um processo por desobediência contra um homem que, chegando em casa de carro, foi abordado por

policiais portando fuzis e, sem entender o motivo da truculência do procedimento, recusou-se a ser revistado. A única razão apresentada para a suspeita foi que o acusado vestia “blusão”, traje que facilitaria a ocultação de armas.

Mais recentemente, outras manifestações judiciais também se tornaram emblemáticas por explicitamente reafirmarem o papel que o Judiciário pode cumprir no controle da atividade cotidiana de agentes de segurança pública, mesmo que indiretamente em autos de processos criminais.

Um desses exemplos é proveniente de um Recurso em Habeas Corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo trancamento de ação penal. No caso, os acusados haviam sido presos em flagrante e denunciados por tráfico de drogas. Ainda que objetos ilícitos tenham sido encontrados pelos policiais, a conclusão da corte foi de que, por não terem sido apresentadas justificativas palpáveis que fundamentassem a suspeita, as provas materiais do delito (drogas) não poderiam ser consideradas no processo, já que a justificativa apresentada para a abordagem não era razoável. Sendo assim, os acusados não poderiam ser processados criminalmente.

Outro exemplo é o julgamento de Recurso em Sentido Estrito, de autoria do Ministério Público (MP) pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O recurso buscava reverter uma decisão que havia relaxado uma prisão em flagrante, também por tráfico. No acórdão (decisão tomada em conjunto por uma turma de desembargadores da corte, após votação), os desembargadores negaram provimento ao recurso do MP, por entenderem que a fundada suspeita não pode ser baseada em argumentos genéricos e não pode ser justificada a posteriori em razão de ter sido encontrado algum objeto ilícito. Segundo a decisão, a fundada suspeita não se configura “apenas com objetivos genéricos de apreender qualquer eventual corpo de delito que venha a ser eventualmente encontrado, de forma aleatória, ao fundamento de realizar a ‘prevenção ao tráfico ilícito de drogas’”,

Assim, todo o flagrante é por demais ilegal. Os policiais não esclareceram qual a fundada suspeita (art. 244, CPP) que constataram para realizar a busca pessoal no flagranteado. Não consta que ele tenha tentado fugir, agredir os policiais. Imaginem quantas pessoas poderiam ser submetidas a vexatória busca pessoal simplesmente por estarem em um ponto de ônibus, às 19h45min de um sábado (24/10/2020), e em razão de ser um suposto local “comumente usado por traficantes para promover a venda de drogas”. Enfim, não consta que houvesse qualquer denúncia de tráfico de drogas naquele momento; não havia qualquer investigação em andamento; o autuado apenas exercia seu direito constitucional de ir, vir e estar, de forma lícita e em via pública. Portanto, o desrespeito ao art. 244, do CPP esvazia a força probatória dos elementos constantes no inquérito policial. Buscas pessoais são instrumentos gravíssimos, que podem ser realizadas em via pública, sem mandado judicial, apenas diante de robustos elementos embasadores da “fundada suspeita”’, como exigido pelo art. 244 do CPP. E tal “fundada suspeita” deve ser esclarecida pelos agentes policiais no próprio auto de prisão em flagrante, em detalhes, e de imediato, não se admitindo justificativas extemporâneas e a posteriori.

Em abril de 2022, num quarto caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade conceder um habeas corpus e trancar uma ação penal por tráfico de drogas por considerar que não houve, nos termos da lei (artigo 244 do CPP), fundada suspeita que motivasse uma abordagem que culminou em processo movido pelo MP. A situação aconteceu em Vitória da Conquista, na Bahia, onde policiais militares revistaram um homem por entenderem que ele apresentava “atitude suspeita”, encontrando em sua posse porções de maconha e cocaína, além de uma balança digital. Em seu voto, o ministro Rogério Schietti Cruz afirma que

O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

Não havendo, de fato, justificativa objetiva para a abordagem, tal como exige a lei, as provas obtidas a partir do procedimento foram declaradas ilícitas pela corte superior.

Tais decisões tratam de situações reais em que a “fundada suspeita” se justifica sempre após objetos ilícitos terem sido encontrados. Não houve, em qualquer dos casos citados, elementos objetivos que pudessem, de antemão, justificar as abordagens.

Embora esses acórdãos não sejam a regra no entendimento dos tribunais, os julgados ilustram o papel decisivo que o Poder Judiciário pode ter na produção de legitimidade jurídica do conteúdo da fundada suspeita construída pelos policiais.

Por último, destaca-se a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 2020, contra o Estado argentino. Referido julgado abre precedente para que tribunais da região – inclusive os brasileiros – exijam justificativas objetivas e verificáveis para a “fundada suspeita” de agentes de segurança pública. Foram julgadas duas prisões ilegais ocorridas em 1992 e 1998, em Buenos Aires. O caso, conhecido como Fernández Prieto & Tumbeiro vs. Argentina, diz respeito a detenções após abordagens policiais justificadas apenas por “atitude suspeita” (o equivalente argentino de “fundada suspeita”). Não houve qualquer razão objetiva para as abordagens. No primeiro caso, simplesmente não foram apresentadas justificativas que fundamentassem minimamente a suspeita. Na segunda situação, os agentes fizeram menção ao “nervosismo” do acusado e à suposta incompatibilidade entre seus trajes e o local do fato.

Ainda que tenham sido encontrados ilícitos com os réus nos dois casos, a sentença reconheceu a responsabilidade internacional do Estado pela violação do direito à liberdade pessoal, à igualdade perante a lei, à vida privada e da proibição à discriminação, previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Uma das consequências é que, com esse precedente, se o Brasil for levado à Corte, ampliam-se as chances de que sairá condenado, pois, além de ter um contexto análogo, soma-se a ele o fator discriminação racial. A decisão da Corte IDH faz referência explícita à necessidade de que as legislações estabeleçam critérios específicos e claros para que um carro seja parado ou alguém seja abordado e revistado. O documento ressalta ainda que prisões sem ordens judiciais só podem acontecer mediante a existência de elementos objetivos e nunca a partir da mera intuição policial ou qualquer outra motivação subjetiva não verificável.

Em maio de 2021, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro registrou um novo capítulo de sua história ao realizar a operação policial mais letal de sua trajetória institucional. A operação executada na Favela do Jacarezinho, para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, teve como saldo a morte de 29 pessoas, incluindo 1 policial civil. A repercussão do caso nos meios de comunicação e nas redes sociais também trouxe à tona denúncias a respeito de invasões domiciliares, de execuções e de apreensões ilegais.

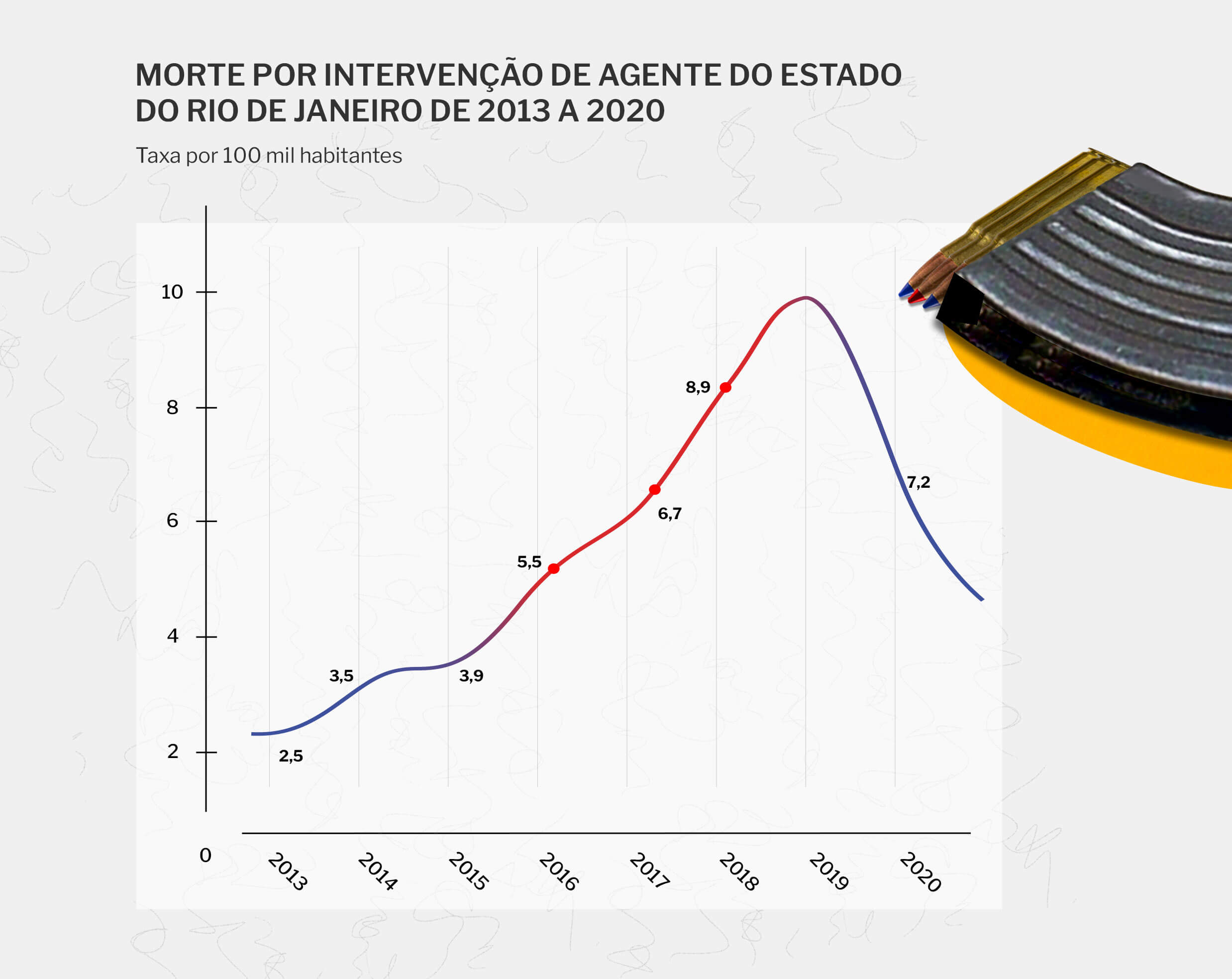

A “chacina do Jacarezinho” se deu mesmo após uma série de intervenções dos movimentos sociais junto ao Poder Público em busca de controle das ações policiais, que nos anos anteriores vitimaram 1.534 pessoas, em 2018; 1.814, em 2019; e 1.245, em 2020, números esses que obedecem uma tendência de crescimento desde 2013, com ritmo acelerado a partir de 2016.

Segundo relatório do Centro de Pesquisas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, a polícia daquela unidade da federação foi a mais letal do país, com uma taxa de letalidade de 9 pessoas mortas pela polícia a cada 100 mil habitantes, um quantitativo equivalente a 23% do total da letalidade policial do país. Isto significa que as polícias do Rio de Janeiro contribuíram para uma taxa de morte violenta próxima à taxa total de São Paulo, que foi de 10 mortes a cada 100 mil habitantes, em 2018, sendo que os estados têm uma diferença de 28 milhões de pessoas, caso comparadas as duas populações.

Foi nesse contexto de alta letalidade das ações policiais que organizações negras e articulações da sociedade civil se mobilizaram e, em 2019, ajuizaram a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635, conhecida como “ADPF das Favelas”, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), no Supremo Tribunal Federal (STF). A ação busca o reconhecimento e a sanção das graves lesões a preceitos fundamentais da Constituição praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro, nos processos de elaboração e execução das políticas de segurança pública.

Em 2020, em meio à maior crise sanitária dos últimos anos, provocada pela pandemia de COVID-19, o aumento das ocorrências de mortes decorrentes de intervenção policial no estado do Rio parecia ignorar as medidas de distanciamento social para salvaguardar vidas. Em uma das ocorrências mais emblemáticas, um adolescente de 14 anos foi assassinado durante uma operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Civil. João Pedro Mattos Pinto foi morto por um disparo de fuzil enquanto brincava com amigos na casa do tio, na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Embora tenha sido socorrido por helicóptero, não resistiu ao tiro que lhe atingiu a barriga.

O caso de João Pedro contribuiu para que o STF determinasse, como medida cautelar incidental na mencionada ADPF, a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de COVID-19, com exceção de “[…] hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.” Mesmo com essa e outras medidas de contenção da letalidade policial determinadas pelo STF, as ações policiais no Rio de Janeiro seguiram fora de controle, culminando na chacina do Jacarezinho. Após o ocorrido, a Polícia Civil tomou medidas que inviabilizaram o acesso à informação a respeito desta e outras operações policiais (tratou-se de determinação de sigilo de informações sobre as operações da corporação por cinco anos). Em junho de 2021, o STF acolheu o pedido feito nos autos da ADPF 635 e determinou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro concedesse o “[…] acesso às comunicações das operações policiais, assim como aos relatórios produzidos ao final das operações, ressalvado apenas as hipóteses em que haja informações de inteligência que não digam respeito ao cumprimento, pelo governo fluminense e pelo MPERJ, das decisões cautelares proferidas no âmbito desta ADPF.”

Em junho de 2021, a Organização das Nações Unidas identificou a existência de racismo sistêmico na atuação da polícia brasileira, notadamente pelas mortes praticadas pela polícia em contexto de “guerra às drogas”, como no caso de João Pedro, no Rio de Janeiro, em 2020, e das atividades de policiamento rotineiro para combate de infrações menores e paradas de trânsito, como no caso “Luana Barbosa”, em São Paulo, no ano de 2016. Ambos foram nominalmente citados como exemplos de situações nas quais o preconceito, estereótipos e perfilamento raciais e de gênero desempenharam papéis decisivos para que a atuação policial violasse ao extremo os direitos civis das vítimas, o que demonstra que “[…] representações ou percepções errôneas e estereotipadas do que ou quem é perigoso continuam a gerar inferências feitas no contexto da aplicação da lei.”

Em 2016, Luana Barbosa dos Reis, de 34 anos, foi abordada por três policiais militares quando levava o filho a um curso de informática, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. No momento da abordagem, ela teria se recusado a ser revistada por uma guarnição da Polícia Militar, que não contava com uma policial mulher para executar a revista. Luana teria sido espancada por três policiais quando já estava algemada e faleceu cinco dias depois em decorrência de ferimentos na cabeça.

Luana era uma mulher negra, mãe, lésbica, que entrou para a estatística de assassinatos praticados por policiais num ano em que o estado de São Paulo registrou 857 mortes decorrentes de intervenção policial (dentro e fora de serviço), segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2017, o estado somou 940 vítimas e 851 no ano seguinte. Em 2019, São Paulo contabilizou 867 mortes e, em 2020, ano em que foi declarada a pandemia de COVID-19, sem trégua, foram registradas 814 mortes produzidas pela polícia de São Paulo.

Em meio às mortes, ativistas, militantes do movimento negro e organizações de defesa dos direitos humanos têm reagido nas ruas, com mobilizações que reivindicam maior controle do Estado nas abordagens policiais, responsabilização jurídica de agentes envolvidos em episódios letais e não-letais e medidas de reparação civil que deem conta tanto da dimensão econômica, por meio de indenizações aos familiares pelos danos morais e materiais sofridos com a perda do ente querido, quanto da dimensão simbólica, com medidas que incluam as vítimas da violência policial na memória pública do país.

Rio de Janeiro e São Paulo são, portanto, apenas retratos de um país que escolheu não parametrizar o uso da força, que tolera preconceitos raciais, estereótipos racistas e perfilamento racial como instrumentos de trabalho das polícias, amparados em uma política de guerra às drogas que é destaque internacional – compõem esse contexto o fato que o Brasil tem a pior política de drogas do mundo. Um país que não controla as abordagens policiais, com Corregedorias das Polícias, Ministério Público e Judiciário atuando ainda de maneira modesta no enfrentamento desse grave problema. A consequência: mais de 6.000 mortes praticadas por policiais em todo o país e a naturalização do fato de que quase 80% dessas mortes são de pessoas negras.

Embora a abordagem policial seja uma prática rotineira para as polícias e, consequentemente, para os indivíduos que elas escolhem como alvo, o cenário brasileiro é de escassez de dados oficiais sobre os “enquadros”. No Rio de Janeiro não há informação sobre a quantidade de “duras”; já, em São Paulo, o dado mais recente se refere a 2021, quando o estado registrou 10,6 milhões de abordagens, segundo a Secretaria de Segurança.

Cientes da importância dos dados para qualificar o debate sobre as abordagens com viés discriminatório, buscamos preencher essa lacuna de informações a partir da geração cidadã de dados, conceito-chave na atuação do

data_labe e de outras organizações da sociedade civil. Diante da escassez de dados sobre determinado tema, ou ainda devido à falta de detalhamento, recortes mais específicos ou cruzamentos de informações nos relatórios oficiais de pesquisa, tais grupos se dedicam a produzir bases estruturadas de dados de forma independente, com o objetivo de incidir no debate público e na formulação de políticas mais plurais, que deem conta das demandas sociais contemporâneas e suas multiplicidades.

Com este direcionamento, a equipe data_labe e o IDDD decidiu acionar o perfil de brasileiros que mais sofre abordagens policiais sem protocolos e com vieses discriminatórios: as juventudes negras, moradores de favelas e periferias, entre outros grupos historicamente marginalizados. Acreditamos que a formulação de políticas públicas, em especial a de segurança, precisa ser pautada pela experiência das pessoas mais afetadas pelas violações. É desses grupos sociais, dos quais muitos de nós pertencemos, que surge o questionamento que dá nome à campanha – Por que eu? Por que a polícia me para quando circulo na cidade? Por que sofro abordagens no local onde moro? Por que as revistas são marcadas por um posicionamento violento ou abusivo por parte dos agentes de segurança?

Para chegar a este público, elaboramos um formulário com perguntas sobre as abordagens e produzimos uma campanha de comunicação com ênfase nas redes sociais, como relatamos a seguir.

O questionário que dá origem aos dados deste relatório foi formulado a partir de oito encontros on-line com a participação de representantes do IDDD e do data_labe. Essas reuniões envolveram uma equipe multidisciplinar composta por advogados, pesquisadores, designers, cientistas sociais e jornalistas experientes na pauta racial, com atuação no Rio de Janeiro e em São Paulo. O questionário continha 37 perguntas distribuídas em duas partes principais: perfil sociodemográfico (10 perguntas) e perfil de experiência (27 perguntas). Todas as questões eram fechadas, isto é, com alternativas para serem selecionadas como respostas, que podiam ser de única ou múltipla escolha, a depender da pergunta.

Pessoas que declararam nunca terem sido paradas em abordagens policiais tinham o questionário reduzido para apenas doze perguntas, pois não poderiam relatar a respeito de suas experiências em abordagens.

O questionário foi testado em entrevistas de profundidade com um grupo de oito jovens, formado a partir de indicações da equipe envolvida na elaboração do questionário, com o objetivo de representar a maior diversidade possível de gênero, orientação sexual, posicionamento político e moradia. Todos os participantes das entrevistas de profundidade se autodeclaravam negros. Isso ajudou a captar uma variedade de experiências de jovens negros em abordagens policiais.

Todas as entrevistas foram realizadas em abril de 2021 e tinham por objetivo conhecer a opinião, as impressões e a facilidade de entendimento das perguntas, por parte dos jovens que representam o público alvo do questionário, a respeito do instrumento de coleta desenvolvido pelo IDDD e pelo data_labe. Para isso, submetemos as questões ao olhar de cada um dos jovens participantes da entrevista, coletando sugestões e contribuições sobre cada temática abordada no questionário. Também buscamos identificar, a partir das experiências desses jovens, aspectos subjetivos que pudessem subsidiar a adequação da linguagem e do formato técnico das questões abordadas na pesquisa. É importante salientar que, apesar de termos respeitado as premissas básicas da metodologia qualitativa, os jovens foram participantes convidados a partir de contatos do contratante e não obedeceram a um recrutamento aleatório.

Após as entrevistas, o formulário incorporou correções e sugestões comuns dos entrevistados e, em seguida, foi hospedado em uma plataforma que possui criptografia de ponta a ponta. Isso significa que a plataforma não tinha acesso ao conteúdo dos respondentes e da mesma forma, para a equipe responsável pela pesquisa acessar o conteúdo era necessário a inserção de uma chave de decriptografia. Foi implementado um recurso no formulário para não permitir respostas duplicadas, nem tampouco mais de uma resposta de um mesmo endereço de I.P.

O formulário que deu origem aos dados apresentados a seguir ficou disponível para respostas entre os dias três de maio e doze de junho de 2021. Todas as respostas foram coletadas de forma online através de um único link disponibilizado e vinculado na campanha de divulgação, para que atingisse o maior número de territórios e pessoas. É importante salientar que a estratégia de coleta de dados voluntária é subsidiária do conceito de Geração Cidadã de Dados, em que homens e mulheres ativam seu engajamento para produzir informação sobre questões que ainda figuram opacas nos bancos de dados oficiais.

Encerramos as respostas no dia 12 de junho de 2021, retiramos a criptografia da base de dados e salvamos a base original em um container criptografado contendo os dados pessoais e os demais conteúdos advindos das respostas. Esta base foi anonimizada e posteriormente encaminhada para as análises estatísticas.

Uma das principais preocupações do IDDD e do data_labe quanto à obtenção de dados por meio do formulário consistia no desafio de mobilizar o público-alvo – já fragilizado com frequentes episódios de violência – a compartilhar suas experiências com abordagens policiais, que poderiam ser dolorosas ou traumáticas. Como qualquer campanha de mobilização, era preciso despertar a atenção das pessoas, porém a equipe de comunicação, formada completamente por pessoas negras, não abria mão de tratar um tema delicado sem perder a humanização das vítimas dos “enquadros”. Tendo isso em vista, buscou-se retratar as sensações de impotência, de desconforto e de aflição experimentadas pelas pessoas que costumam ser abordadas a partir de elementos que não enfatizassem a violência, de forma a não despertar gatilhos. Nosso objetivo era fazer com que o público-alvo compreendesse que a campanha falava sobre ele, compartilhasse os materiais e se engajasse a gerar dados.

Durante o processo de criação da identidade visual da campanha, a inspiração partiu de duas referências principais: o trabalho do artista visual Emory Douglas, no jornal do Partido dos Panteras Negras, do qual era membro, que é marcado por cores chamativas e contrastantes e pelo cunho político de suas obras; e ainda o Construtivismo Russo, que recorria a figuras geométricas para evidenciar a potência do grito na condução para outro lugar. Assim, selecionamos as cores vermelha e azul das sirenes das viaturas para direcionar o sentimento de estado de atenção que elas provocam. Para a tipografia, optamos por uma fonte semelhante àquelas que os mercados utilizam para sinalizar as ofertas do dia.

Em relação à narrativa da campanha de divulgação do formulário, apostamos em sensibilizar o público a partir do argumento de que, embora as abordagens policiais sejam frequentes no cotidiano de pessoas negras, os dados oficiais não dão conta dessa realidade, de modo que a sua escassez corrobora para a manutenção do viés discriminatório condutor dos “enquadros”. Ressaltamos também que os dados seriam importantes para questionar a falta de protocolo nas abordagens, fundamentada pelo conceito de fundada suspeita, junto às demais instâncias envolvidas, como o Ministério Público e o Judiciário.

Com forte apelo à ausência de dados e aos relatos dos jovens entrevistados ainda na etapa de validação do formulário, os conteúdos foram distribuídos no twitter, instagram, facebook e whatsapp do data_labe, do IDDD e de organizações parceiras. Somaram-se ao movimento artistas, formadores de opinião, ativistas, influenciadores digitais e organizações da sociedade civil, que foram acionados a partir do envio da camiseta oficial da campanha. As personalidades produziram fotos e vídeos e também compartilharam os materiais oficiais da campanha, convidando sua rede de seguidores a responder o questionário.

Por que pessoas negras continuam sendo alvo preferencial de agentes de segurança pública? Por que moradores de favelas e de periferias permanecem sob a mira das polícias, mesmo quando estão dentro de suas residências? Por que os jovens negros e periféricos seguem tendo direitos civis cerceados em um país de maioria jovem, num regime, para todos os efeitos, democrático?

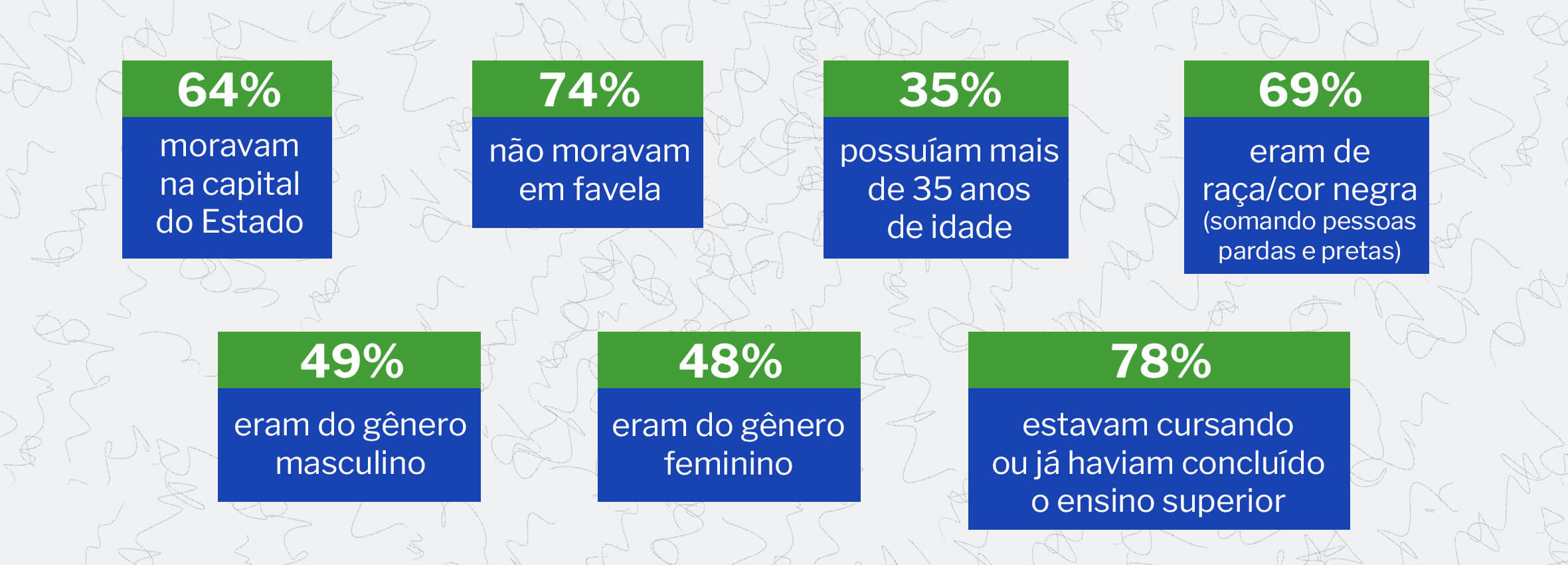

Tivemos 1.716 (uma mil setecentas e dezesseis) respostas enviadas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Desse total, foram coletadas 1.018 (uma mil e dezoito) respostas válidas para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo, 510 respostas de habitantes do primeiro e 508 do segundo. Essa alta prevalência de respostas destes dois estados pode ser atribuída, entre outros aspectos, à presença das organizações envolvidas na pesquisa nestes locais, a saber: Rio de Janeiro para o data_labe e São Paulo para o IDDD. Além disso, o baixo volume de respostas dos outros estados inviabilizaria a comparação analítica e descritiva das estatísticas. Assim, a composição sócio-demográfica dos respondentes é a seguinte:

Desta população, 64% declararam já terem passado por pelo menos uma abordagem policial (n=652). As análises que seguem fazem referência a este subgrupo.

Das 652 pessoas já abordadas, 81% eram de raça/cor negra (n=528), 17,9% brancas (n=117), 0,8% se declaram de raça/cor indígena (n=5) e 0,3% amarelas (n=2). Desta forma, pela baixa representatividade de pessoas de outras raças/cores (que totalizam 1,1% dos respondentes), as comparações foram feitas entre pessoas abordadas negras ou brancas.

Em uma análise de risco, identificou-se que respondentes de raça/cor negra possuíram 4,49 vezes mais chances de serem abordados em comparação com respondentes de raça/cor branca. A significância deste resultado nos possibilita compararmos os dois grupos raciais mesmo tendo maior predominância de pessoas negras entre os respondentes. Esse efeito de maior participação de respondentes negros pode ser atribuído ao conceito da campanha, que se baseou em linguagem, estética e distribuição direcionada a pessoas negras, gerando maior engajamento desta parcela da população. Contudo, a quantidade de pessoas brancas que participaram foi suficiente para conseguirmos gerar esse debate, tendo em vista que os limites inferiores da chance de ser abordado em comparação com os respondentes de raça cor branca ser distante de um.

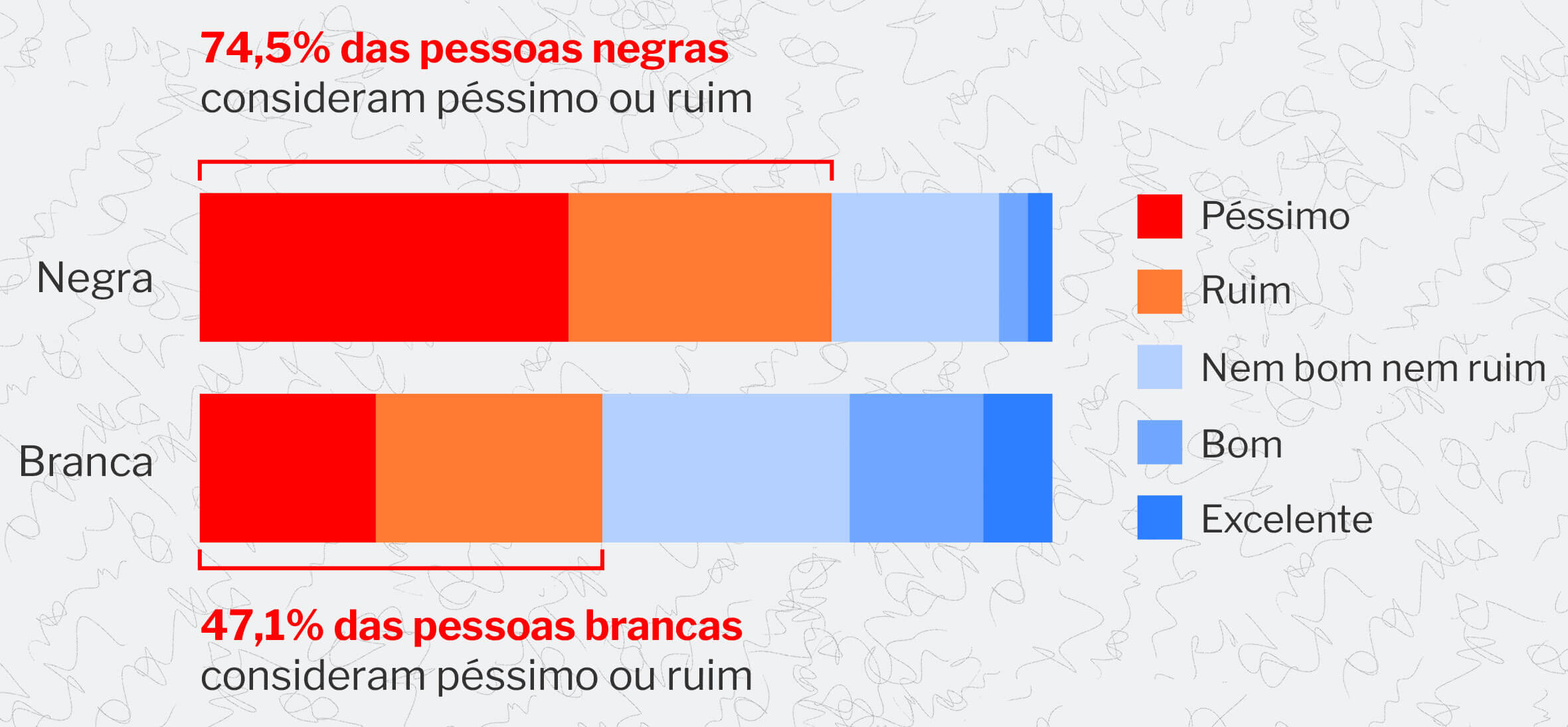

Este relatório apresenta algumas linhas de compreensão a respeito de como o racismo tem se operacionalizado nas abordagens policiais. A exploração do problema por meio da percepção dos participantes nos ajuda a entender como a lei e o desenho institucional brasileiros contribuem para que a população negra e periférica permaneça sendo preferencialmente selecionada pelas forças de segurança pública como “suspeita”.

O parâmetro das análises de dados são os resultados de pesquisas já publicadas no Brasil, citadas nas seções anteriores deste relatório, e as disposições presentes na Constituição Federal, que preveem a existência de direitos e garantias individuais e princípios-regra que balizam a atuação da administração pública e das instituições da Justiça Criminal, a saber, a não-discriminação, a dignidade da pessoa humana e a incolumidade física, moral e mental do indivíduo.

Os resultados serão expostos em três partes. Na primeira, será apresentado o perfil dos abordados pela polícia, sempre circunscrito à nossa amostra. Como já era de se esperar, os resultados apontam para a persistência de um perfil específico: pessoas jovens, negras, do sexo masculino, citadinas e moradoras das periferias.

Além disso, neste serão explorados achados a partir da percepção de grupos que têm sido invisibilizados neste debate, como as mulheres e pessoas LGBTQIAP+.

Na segunda seção, exploraremos a percepção dos participantes a respeito de aspectos técnicos das abordagens policiais. Como as disposições normativas e as previsões constitucionais contrastam com as experiências dos participantes? Quais pistas que os problemas identificados pelos participantes da pesquisa sobre a atuação policial nos ajudam na compreensão do racismo na atuação policial? Como a ausência de protocolo público sobre as abordagens policiais se reflete na percepção dos/das participantes?

Por fim, na terceira parte, trataremos de como o racismo nas abordagens policiais enfraquece a confiança nas instituições do Estado Democrático de Direito.

A amostra da pesquisa é composta majoritariamente por pessoas negras que já foram abordadas pela polícia: das 1.018 que participaram da pesquisa, 652 (64%) afirmaram já terem sido paradas por agentes de segurança pública. Desse total, 528 se autodeclararam negras, isto é, 81% do total de respondentes que afirmaram já terem sido abordadas. Os não-negros, como já demonstrado, figuraram de maneira menos expressiva.

O perfil dos participantes da pesquisa é de: moradores da capital (64,8%) em oposição a outras áreas: moradores da região metropolitana (23,1%) e do interior ou litoral (12,1%). Os moradores de bairros de renda média somam 22,9% e baixa 36,7%, em oposição aos que residem em bairros de renda alta (10,2%).

Outra característica importante quanto ao perfil das pessoas que responderam o questionário diz respeito ao gênero. Na nossa amostra, pessoas abordadas identificadas como homens corresponderam a 60,3%. No entanto, é preciso notar que o percentual de pessoas que se identificaram como mulheres (36,6%), não-binárias (2,5%) e outros (0,6%) entre os abordados permite detectar a presença percentualmente significativa de demais identificações de gênero neste debate. Embora não exista publicação de dados oficiais nos dois estados pesquisados sobre o perfil das pessoas que são efetivamente abordadas no cotidiano do trabalho policial, a amostra nos permite inferir que a produção de suspeição pela polícia também alcança as mulheres (cis e trans) e as pessoas de outros gêneros, ao mesmo tempo em que permite dialogar com os resultados de pesquisas que sinalizam a vulnerabilidade dos homens negros diante da violência, em sentido amplo, e que os incluem como maioria das vítimas de crimes violentos letais intencionais, de mortes decorrentes de intervenção policial e da população prisional. Sendo as abordagens policiais o principal filtro de ingresso de pessoas no sistema prisional, é plenamente plausível que os homens negros também sejam mais abordados pela polícia do que outros grupos.

Uma hipótese que se abre a partir da leitura desses dados, pode nos ajudar a entender por que tem aumentado o número de mulheres encarceradas no Brasil e no mundo, já que a polícia constitui importante filtro de entrada no sistema prisional. Mulheres negras e de baixa escolaridade constituem maioria entre as mulheres encarceradas. No gráfico a seguir, é possível observar que esse perfil é o mesmo das mulheres abordadas participantes da pesquisa.

Ademais, as respostas também nos indicam necessidade de mais atenção aos impactos que a ausência de um protocolo público e de mecanismos de controle e fiscalização do trabalho policial tem na criminalização da população transgênero. A pesquisa “Qual é a cor do invisível? – A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil”, produzida pelo Instituto Transformar, pela Rede Afro LGBT e pela ANTRA, explicita-se os diversos níveis de violações de direitos aos quais uma pessoa trans fica exposta durante uma abordagem policial:

Assim, em uma noite de dezembro de 2018, quando caminhava com um amigo cis branco pela Avenida Brasil, a maior avenida em extensão do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, foi abordado por um policial, que lhe disse: “moleque, para aí”. Em seguida, o policial começou uma revista em busca de algo ilícito e, percebendo seus seios, falou: “que palhaçada é essa?”. Ao lhe responder que era um homem trans, o policial colocou as mãos em sua genitália, por dentro de sua cueca, e afirmou: “Ih, essa porra é mulher”. Rafael ressaltou que esse procedimento – colocar as mãos na genitália – nunca teria sido feito com um homem cis. Ele, então, mostrou ao policial o seu documento de identidade, com o nome retificado. Ainda assim, o policial não respeitava a sua identidade de gênero, dizendo-lhe: “Ih, sapatão, quer me dar lição de moral?”.

De volta ao quadro geral, além de as pessoas negras serem o alvo mais recorrente das abordagens policiais, sua vulnerabilidade diante desse tipo de procedimento aparece também na frequência com a qual uma mesma pessoa é obrigada a interagir com a polícia no contexto dos chamados “enquadros”. No gráfico a seguir é possível notar que as pessoas negras participantes foram abordadas pela polícia mais de uma vez em maior frequência (84,4%) que pessoas brancas (70,8%) que contribuíram com a pesquisa. Chama atenção ainda o fato de que, dos respondentes que disseram terem sido abordados mais de 10 vezes, entre os negros, o percentual foi mais que o dobro (19,1%) se comparado com a porcentagem de brancos (8,5%) que passaram pela mesma quantidade de abordagens.

Outro dado sinaliza para a menção à raça/cor do abordado durante o procedimento policial: 38,9% das pessoas já tiveram sua raça/cor mencionada em alguma abordagem. No entanto, quando desagregamos as respostas por raça/cor, os dados mostram que 93,2% das pessoas brancas nunca tiveram sua raça/cor mencionada contra apenas 54% das pessoas negras que nunca tiveram sua raça/cor mencionada.

Ou seja, entre aqueles que já foram abordados, a menção expressa à raça/cor delas por policiais é significativamente mais frequente quando o alvo do procedimento é uma pessoa negra. O que sugere que, mesmo no Brasil, país onde o racismo é fortemente caracterizado pela negação de sua existência e pela ausência de mecanismos jurídicos e institucionais explícitos de segregação racial, a menção à raça/cor das pessoas é artefato mobilizado no momento da abordagem policial.

A ausência de dados públicos detalhados a respeito das abordagens policiais constitui uma realidade nos dois estados pesquisados. Diagnósticos importantes sobre perfil étnico-racial, etário, de gênero e de orientação sexual das pessoas abordadas, a respeito das estratégias de distribuição do contingente policial nos estados, sobre os elementos que configuram indicadores de suspeição oficial, acerca do foco em tipos penais específicos e sobre a responsabilização de agentes envolvidos em ocorrências de injúria racial, de racismo, de lesão corporal, de homicídios culposos ou dolosos contra civis, não são realizados com a precisão necessária.

Mas que tipo de aprendizagem é possível colher a partir da escuta de pessoas que são abordadas pelas polícias em dois estados da federação com altos índices de letalidade policial? Nesta seção, abordaremos os aspectos técnicos das abordagens policiais a partir da percepção das pessoas que compuseram nossa amostra.

Um dos mais importantes elementos de avaliação do trabalho policial é a maneira segundo a qual os agentes cumprem o seu mandato – tanto de uso potencial, quanto de uso concreto de força. O mandato policial é a autorização concedida às forças públicas para que exerçam as atribuições que lhes foram outorgadas pela Constituição Federal.

Dispõe a Constituição Federal de 1988:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I – polícia federal;

II – polícia rodoviária federal;

III – polícia ferroviária federal;

IV – polícias civis;

V – polícias militares e corpos de bombeiros militar

São atribuições específicas das polícias estaduais (objeto da pesquisa):

- Polícia Civil: As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, e ressalvada a competência da União.

- Polícia Militar: Cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

Do ponto de vista formal contornam ainda o mandato policial os dispositivos processuais penais já mencionados na primeira parte e as legislações estaduais que regulam e regulamentam a atividade policial em âmbito administrativo. Mas, pela própria natureza da abordagem policial, essa autorização confere ao agente policial o poder de utilizar a força sempre que entender necessário para cumprir suas atribuições, porque apenas ao policial, enquanto agente do Estado imbuído da tarefa de preservar a ordem pública democrática, é dada tal autorização. Assim, ao lado dos aspectos formais, há também uma dimensão informal da constituição do mandato policial.

[…] uma leitura unicamente formal tende a mascarar a complexidade do ambiente de atuação das polícias, interpretando suas práticas tão-somente a partir do rigor e da suposta “neutralidade”, no cumprimento dos regulamentos e expedientes formais instituídos.

É nessa chave informal que se consolida o “vácuo criado entre a descrição legal genérica e a prática institucional violenta”, que tem permitido uma atuação policial discriminatória e abusiva. Segundo Felipe Freitas, o mandato policial não é constituído apenas por um conjunto de atribuições formais determinadas pelo Estado, mas resulta da interação entre experiências sociais ligadas à memória coletiva, à autorização concedida tacitamente pela própria sociedade e através da validação judicial, quando o judiciário ocupa a posição de intérprete do mandato policial em sua dimensão formal. O racismo aparece então como agregador destes distintos níveis: “[…] as relações e hierarquias raciais funcionam como uma argamassa que conecta e organiza este fluxo interativo que constitui o mandato policial.”

Na nossa pesquisa, foi possível identificar os efeitos concretos dessa excessiva discricionariedade conferida aos policiais, por meio da percepção dos participantes que responderam o questionário. Nos gráficos a seguir, nota-se que as pessoas negras estiveram mais expostas aos efeitos negativos da ausência de efetivo controle das ações policiais.

Um dos efeitos negativos pode ser constatado na busca pessoal, também conhecida como revista, que é o ato por meio do qual os policiais verificam diretamente se a pessoa abordada detém arma ou objeto que subsidie suspeita da prática de crime. Na nossa pesquisa, constata-se que, a porcentagem de pessoas negras ou brancas revistadas é aproximada, tendo ocorrido 16,3% entre pessoas brancas e 15,6% entre pessoas negras. Porém, pessoas negras relataram a existência de condutas abusivas por parte dos policiais com maior frequência. Assim, pessoas negras constituíram maioria entre aquelas que relataram que policiais tocaram suas partes íntimas (42,4% negros e 35,6% brancos) e entre aquelas para as quais os policiais pediram que tirassem ao menos uma peça de roupa (15% negros e 11,9% brancos), conforme gráfico a seguir.

As respostas dos participantes da pesquisa em seu conjunto apontam para inexistência ou falta de consistência no cumprimento de um eventual procedimento padrão no que diz respeito à interação de agentes e cidadãos no decurso das abordagens:

- 36% dos respondentes relataram que já foram abordados sem que lhes fossem informados os motivos da abordagem policial e 36,8% sabiam que se tratava de uma abordagem de rotina porque os policiais assim os comunicaram, entre outras justificativas. Destacamos que, para esses itens, não há diferença ao analisarmos entre os diferentes grupos raciais, demonstrando que a ausência de justificativa, ou a informação desta, ocorreu de forma indiscriminada entre os respondentes da pesquisa.

- Chama a atenção ainda o fato de que 54,2% dos participantes da pesquisa já tenham sido abordados pelo menos uma vez por policiais sem nenhum tipo de identificação. Entretanto, este alto percentual pode ser mais bem compreendido quando analisamos essa resposta entre os diferentes grupos raciais.

A proporção de negros que já foram abordados por agentes sem identificação foi de 57,4%, enquanto entre brancos foi de 39,3%.

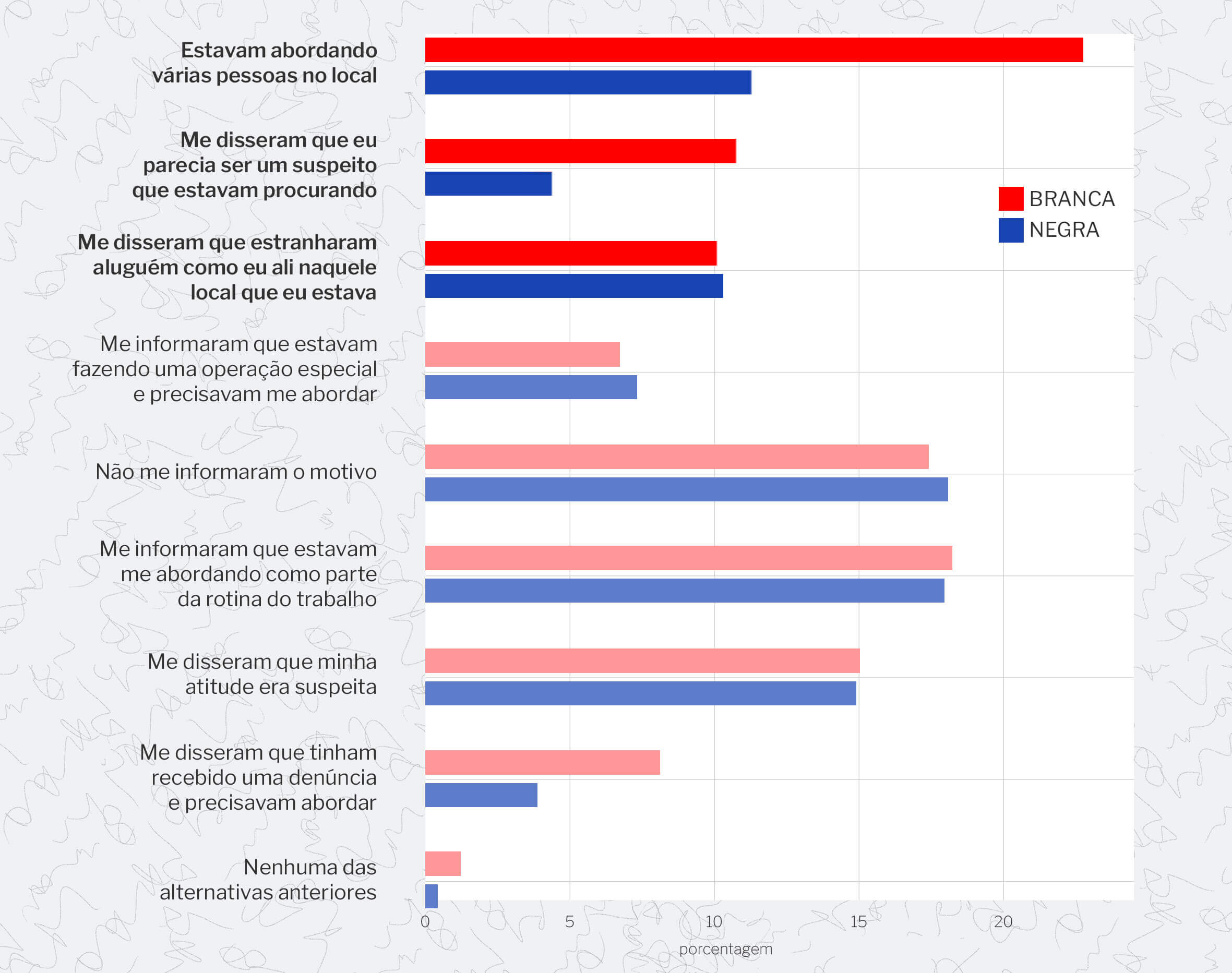

Outro dado identificado na pesquisa é a ocorrência de comunicação verbal do motivo pelo qual uma pessoa está sendo abordada, variando de acordo com a raça/cor do abordado:

- Entre os motivos apresentados pelos agentes para a abordagem, destacam-se duas discrepâncias relevantes quando dividimos o grupo dos abordados entre negros e brancos. A primeira é que 22,3% dos brancos informam que a justificativa apresentada fazia referência ao fato de que a polícia, naquele momento, abordava várias pessoas num determinado local, enquanto o percentual entre os negros para os quais a mesma razão foi apresentada foi de 10,9%. Neste último grupo também foi mais comum ter sido apresentado como motivo para a abordagem o fato de parecerem com um suspeito que era procurado no momento (10,2%) em relação ao grupo de brancos (4,3%). No gráfico a seguir, é possível acompanhar a distribuição racial das situações nas quais os policiais informaram os motivos da abordagem:

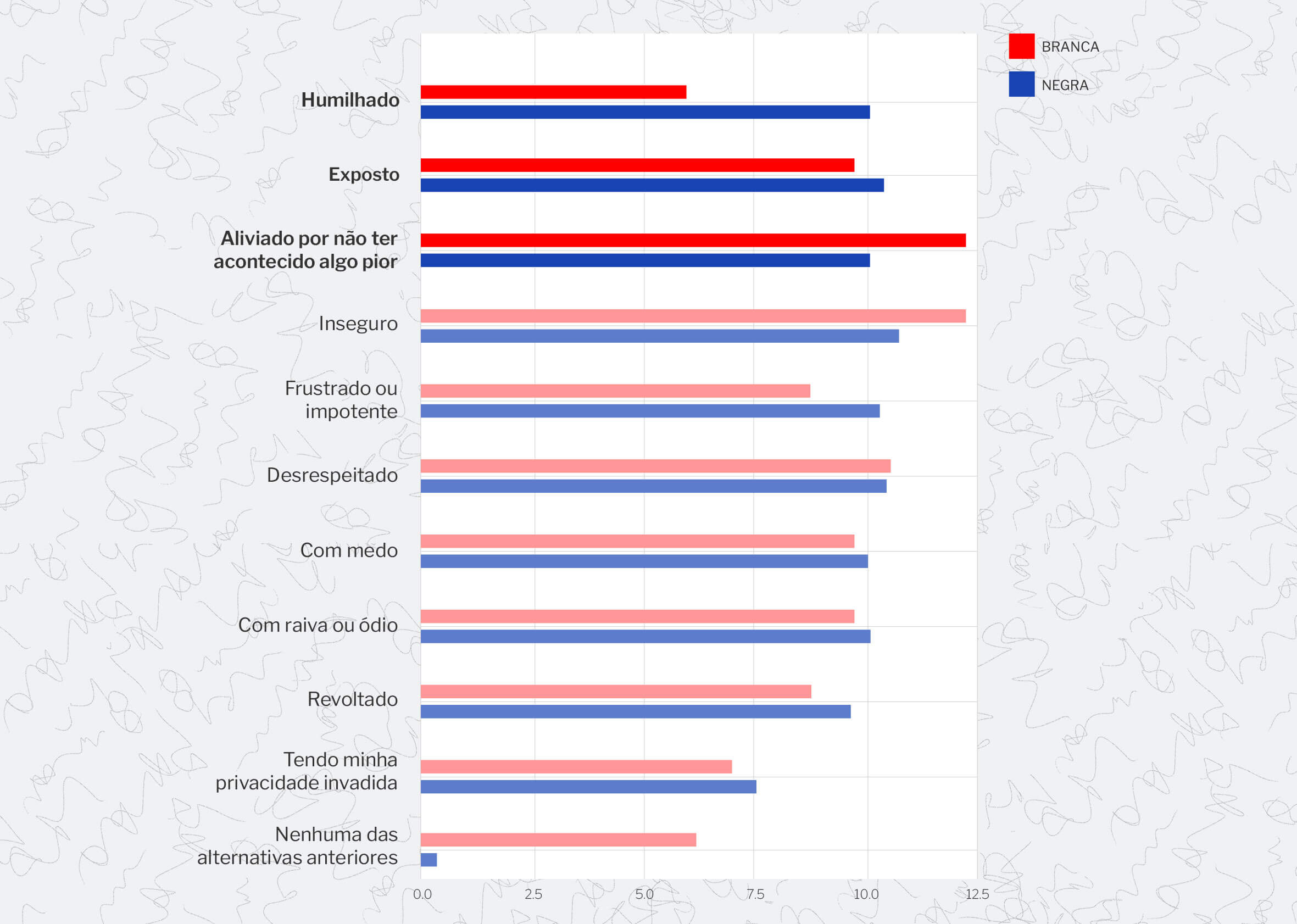

A pesquisa constatou também que não são raras as situações nas quais há algum tipo de violência policial durante a abordagem, uma vez que 66,8% das pessoas brancas responderam que já ocorreu alguma situação de violência disposta no questionário, contra 88,7% dos negros respondentes. Na nossa amostra, pessoas abordadas relataram experiências de violência física, verbal e psicológica.

Como se pode notar, pessoas negras foram vítimas de agressões físicas, verbais e psicológicas (respectivamente, 8,8%; 17,2%; e 24,7%) com maior frequência que pessoas brancas (6%; 14,1%; e 18,5), além de serem assediadas moralmente (18,9% contra 13%) também em um grau maior.

Os dados corroboram a hipótese sustentada por Felipe Freitas, segundo a qual, na ausência de instrumentos efetivos de controle e fiscalização da atividade policial, é a raça que dá “[…] conteúdo subjetivo, sentido social e justificação política ao exercício da ação policial que instrui sentidos sociais profundos e articula representações e valores sociais organizados pelo racismo.”

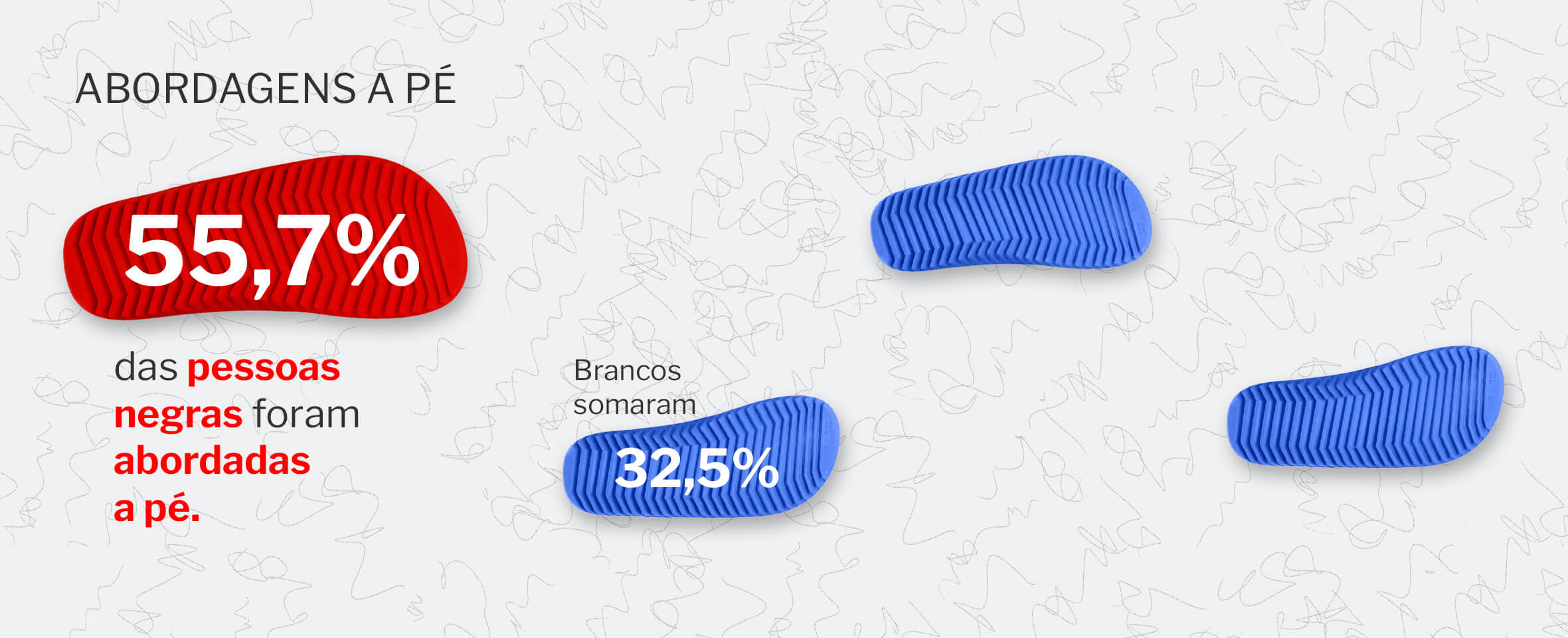

Esses resultados também reforçam as conclusões de pesquisas anteriores que sustentaram a existência de um padrão no comportamento dos policiais, que tendem a investir mais esforços e recursos quando se veem diante de pessoas negras. A propósito, são as pessoas negras também as que mais foram abordadas quando caminhavam a pé (55,7% contra 32,5% no grupo de brancos) e entre aquelas abordadas no transporte público (8,7% contra 3,4% dos brancos). Em contrapartida, pessoa brancas são maioria entre as abordadas de carro (53% contra 29,2% de negras).

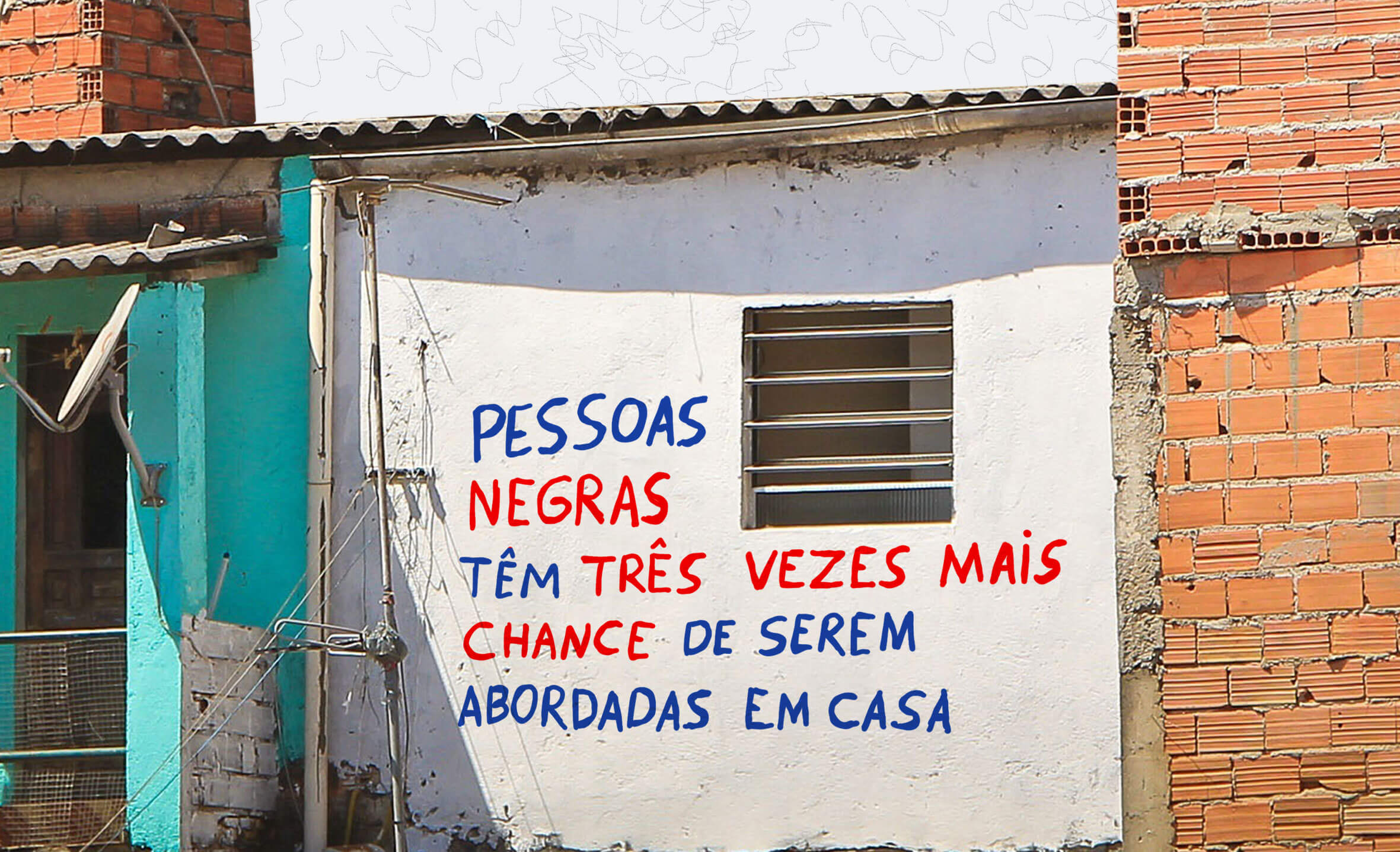

Considerando as diferentes situações em que se dão as abordagens, destaca-se a frequência em que o local onde o procedimento ocorreu foi o domicílio. Novamente, constata-se uma diferença considerável nas proporções de pessoas negras, 15,3%, e brancas, 5,1% abordadas em casa, chegando a um percentual três vezes maior entre os primeiros. O contraste aponta para o fato de que o princípio constitucional de inviolabilidade do domicílio tende a ser ainda mais desrespeitado quando as residências em questão são habitadas por pessoas negras.

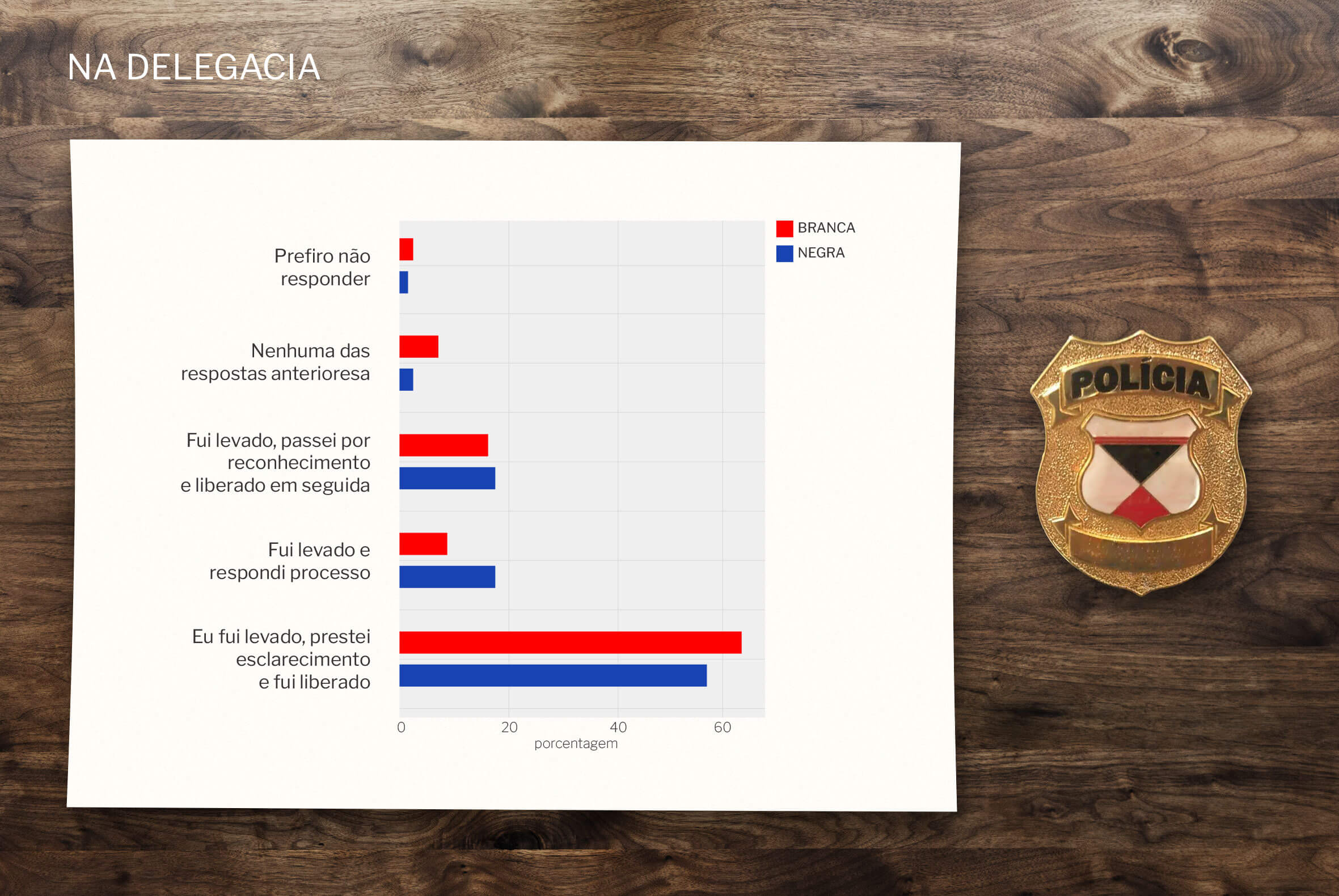

Um tema recorrente na literatura tem sido a captura e utilização de imagens fotográficas das pessoas abordadas para verificação de identidade a partir da comparação de informações das delegacias. O conjunto de respostas de pessoas abordadas também nos permite refletir a respeito da atuação das polícias nas delegacias.

Embora a expressiva maioria (78,6%) das pessoas que participaram da pesquisa tenha informado que nunca tiveram registro de imagem realizado em abordagens ou por decorrência dela, a proporção de pessoas que relataram que tiveram seus documentos fotografados ou tiveram fotos ou vídeos feitos durante a abordagem pela polícia variou em função da raça/cor do respondente. Entre as 117 pessoas brancas que responderam a pesquisa, sete tiveram seus documentos fotografados. Já entre as 528 pessoas negras respondentes, 76 tiveram seus documentos registrados por imagem. Isso significa que pessoas negras têm 2,4 vezes mais chance de terem seus documentos fotografados durante uma abordagem.

Sabe-se que, se o cidadão não puder ser civilmente identificado, poderá ser conduzido até uma delegacia de polícia.