reportagem: Elena Wesley arte: Nícolas Noel dados: Paulo Mota Jr.

O litrão na mesa, os copos na mão. Nenhuma preocupação. No Bar do Capitão ou no Vulva Bar, as lésbicas das favelas do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, podem beber sua cerveja em paz. Embora pareça simples para a maioria dos brasileiros, tal momento de lazer pode não ser tão seguro ou confortável num país onde 71% dos homicídios contra mulheres lésbicas acontecem em espaços públicos, segundo dados do dossiê do Núcleo de Inclusão Social da UFRJ, lançado em 2018.

Na correria pelo direito à diversão, ao emprego e às políticas públicas, as ‘sapas’ das favelas e periferias do Rio reinventam estratégias para se tornarem visíveis na sociedade, a partir de um olhar menos influenciado por estereótipos. No complexo que reúne 16 favelas, há registro de articulação de mulheres homoafetivas há 14 anos, e desde 2015 a Coletiva Resistência Lésbica da Maré está na linha de frente das atividades. O que começou com ‘rolezinhos’ e bate-papos sobre relações que deram errado se tornou um grupo de apoio para as moradoras.

“A gente só queria se divertir e falar sobre a vida, até que começou a ser chamada para resolver problemas, como casos de violência doméstica ou abuso em exames papanicolau nas clínicas da família. As demandas nos levaram a buscar uma inserção em espaços de decisão e articulação com associações, a fim de conseguir acionar políticas públicas”, conta a assistente social Dayana Gusmão, uma das fundadoras da coletiva e Coordenadora Política Nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas.

A seguir, elas contam essa história:

E como ser visível na favela?

Uma dessas frentes de trabalho se deu com o apoio à candidatura de Marielle Franco (Psol) que, além de ‘cria’ da Maré, também levantava a bandeira da equidade de gênero. Em 2017, a vereadora bissexual apresentou, à Câmara Legislativa, uma proposta de inserção do Dia da Visibilidade Lésbica no calendário municipal.

Apesar da derrota no plenário, por apenas dois votos de diferença, a frente permitiu a conexão e multiplicação de grupos em favelas. O projeto de lei seria aprovado somente no ano seguinte, após o assassinato de Marielle, estabelecendo a data de 29 de agosto como marco.

A invisibilidade colabora para a manutenção das múltiplas violências experimentadas pela população lésbica no dia a dia, e a escassez de dados agrava este cenário.

A saúde é a área que mais tem dados sobre essa comunidade, mas a Coletiva Resistência questiona: por que as políticas públicas ainda se restringem a questões ligadas à saúde reprodutiva e à incidência de ISTs? Não seriam a cultura, a educação, o emprego também necessárias à garantia da vida, sobretudo em espaços onde os direitos fundamentais têm sido negados historicamente como as favelas?

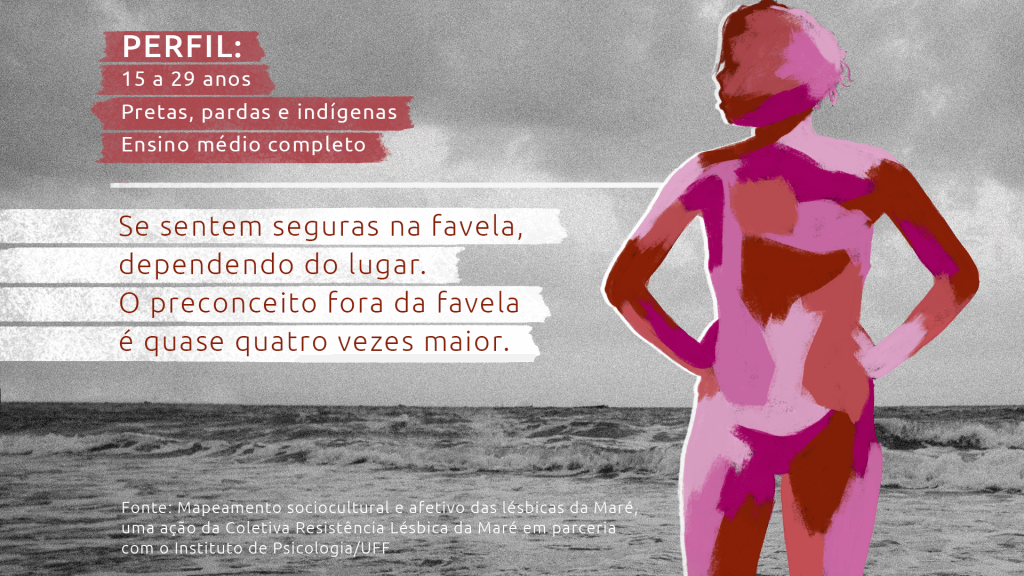

Reflexões como essa motivaram o grupo a produzir o mapeamento sociocultural e afetivo das lésbicas da Maré, em parceria com o Instituto de Psicologia da UFF. Após imersão em nove favelas e desenvolvimento de um questionário online, o relatório tem lançamento previsto para setembro.

O levantamento apontou que as mulheres lésbicas se sentem mais seguras dentro da favela e que as experiências de preconceito foram quase quatro vezes maiores no asfalto.

Nenhum lugar é totalmente seguro para um corpo que foge da normatividade, porém a artista visual Niázia Ferreira se identifica com esses números. Para ela, a favela é o espaço que a possibilita ser quem é sem julgamentos, e isso acontece por conta de outras similaridades que conectam os favelados.

Foi no Morro da Otto, na cidade metropolitana de Niterói, o lugar em que ela se assumiu sapatão aos 16 anos. A saída do armário veio após deixar a casa onde morava com a família, em um doloroso processo de cinco anos sem comunicação com a mãe.

Segundo Niázia, enquanto na favela as semelhanças facilitam a aproximação, no asfalto raça, gênero e orientação sexual são fatores que se acumulam num ‘combo’ de discriminação. Uma pesquisa realizada junto a dez mil empregadores do Brasil pela empresa de recrutamento Elancers revelou que cerca de 20% das empresas não contratam gays, lésbicas, travestis e transexuais devido à sua orientação sexual e identidade de gênero.

Outros 7% não contratariam homossexuais em nenhuma hipótese, e 11% poderiam contratar desde que não fosse para ocupar cargos de níveis superiores.

“No asfalto eu não tenho emprego, tomo ‘dura’ da polícia porque me leem como alguém que parece um menino. Na favela, o respeito vai se dar na convivência, no afeto que é compartilhado pelas crianças da vizinhança, pela dor da perda de um jovem assassinado, como meus amigos Brian e Demétrio.

É o que afirma o conceito de dororidade [“dor + sororidade”], essa vivência nos une e nos estimula a hackear esse local de dor para um espaço de produção”, avalia Niázia.

A reflexão sobre dororidade – que questiona a sororidade defendida pelo feminismo – é de autoria da ativista Vilma Piedade. No livro “Dororidade” (Editora Nós, 2017), a intelectual reflete sobre o quanto o racismo provoca dor e como essa dor se transforma em potência e solidariedade entre as mulheres negras.

Minha história é outra

Seja por trás ou na frente das câmeras, Niázia encontrou na arte a estratégia para criar novas narrativas sobre as mulheres lésbicas de favela. “Existe essa concepção da sapatão como a durona, a bruta, a supernegona, e não é assim. A sensibilidade nos é roubada, e já me tiraram muito”, pontua.

Em 2019, a jovem de 27 anos co-protagonizou o filme “Minha História é Outra”, da Agoya Produções, que aborda diferentes formas de amor vivenciadas por mulheres pretas lésbicas e faveladas. Na obra, Niázia apresenta seu cotidiano de cuidado com o corpo, por meio dos banhos de ervas, uma prática adotada a princípio como alternativa médica após traumatizantes atendimentos na saúde pública, mas que depois se revelaram um resgate da memória ancestral de sua família.

“Desde pré-adolescente eu já apresentava candidíase, infecção urinária, esses problemas que associam a uma vida sexual ativa, daí vinha um julgamento e, em muitas vezes, repulsa por parte de médicos. Me deu a entender que a medicina não é pensada para um corpo como o meu. Quem me ajudou foi minha mãe-de-santo, quando eu já tinha uns 19 anos, com receitas de banhos com folhas e ervas. Ao me ver fazer isso, minha mãe começou a lembrar que minha avó também recorria a esses métodos. A partir daí, nunca mais tive infecção”, conta.

O Black Brejo e a busca por afeto

São os versos da canção “Antiga Poesia”, de Ellen Oléria, que inspiram o filme, que após estreia no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, tem sido exibido em festivais online por conta da pandemia do novo coronavírus. Lésbica assumida, a cantora e compositora desabafa: “O meu desejo é que seu desejo não me defina / A minha história é outra / Tô rebobinando a fita”.

A produtora Ana Beatriz Silva explica que a obra é resultado da vontade de fugir de narrativas que retratam apenas o adoecimento em um mercado onde as criações pretas e lésbicas são escassas. Assim, as protagonistas apresentam a relação familiar, a favela e a igreja como alguns de seus lugares de afeto e refúgio.

A necessidade de construir locais de afeto onde fosse possível se sentir à vontade motivou a cineasta e mais cinco amigas a criarem o Black Brejo. Voltada para mulheres lésbicas e bissexuais, a festa é “um espaço de troca para viver afetos em segurança”, no qual o repertório da periferia ganha a cena por meio da música, da poesia e dos corpos.

A iniciativa já ultrapassou as fronteiras cariocas e desembarcou em Salvador, numa parceria com a Ocupa Sapatão no ano passado.

Construir espaços autônomos se tornou um caminho para Ana Beatriz que sentia na pele o racismo, o machismo e a lesbofobia de colegas no ramo do audiovisual. Desde a graduação em Produção Cultural no IFRJ de Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde era uma das únicas estudantes negras, até o dia a dia no trabalho, com a manutenção de homens brancos nos altos cargos e no domínio dos mecanismos de financiamento, ela se questionou se o problema era estrutural ou se ela que não era boa o suficiente.

A reconstrução pessoal agora deságua em sua atuação no mundo, num manifesto para que a percepção da vida lésbica na periferia esteja longe de estereótipos.

“A periferia sempre é lida como esse lugar de ausência de afeto, então buscamos ressignificar esse imaginário. Por mais violentos que sejam certos momentos da nossa vida, temos outras vivências. Apesar da violência, a gente está feliz, vivendo, construindo família”.

Enquanto os locais seguros ou onde são bem-vindas ainda se mostram escassos, as lésbicas das favelas cariocas reinventam novas narrativas sobre seus corpos e sonhos, nas quais não sejam protagonistas por conta de estatísticas de violências e ISTs. Na correria da vida, que é diversa e potente, há muito a se tornar visível e é a isso que elas levantam os copos e brindam.

Colaborou nesta reportagem o editor do data_labe Fred Di Giacomo.

Você também pode ler na Universa.