reportagem: Gabriele Roza ilustrações: Marcos de Lima edição: Fred DiGiacomo

Corpos rodopiam nos salões e nas ruas. Enquanto o breaking, ou break, estilo de dança hip-hop, surgia nos Estados Unidos, no início dos anos 70, o soul agitava os bailes nos subúrbios do Brasil. As ruas do Bronx, em Nova York, e os quebradas de algumas cidades brasileiras tinham algo em comum: reuniam jovens negros para dançar.

Em 1977, o pernambucano Nelson Triunfo, 66, chegou em São Paulo para viver o sonho de ser dançarino de soul e funk. Com a mala na mão e o penteado black power a crescer livre, Nelsão acabou iniciando no país o movimento que anos depois seria conhecido como hip-hop.

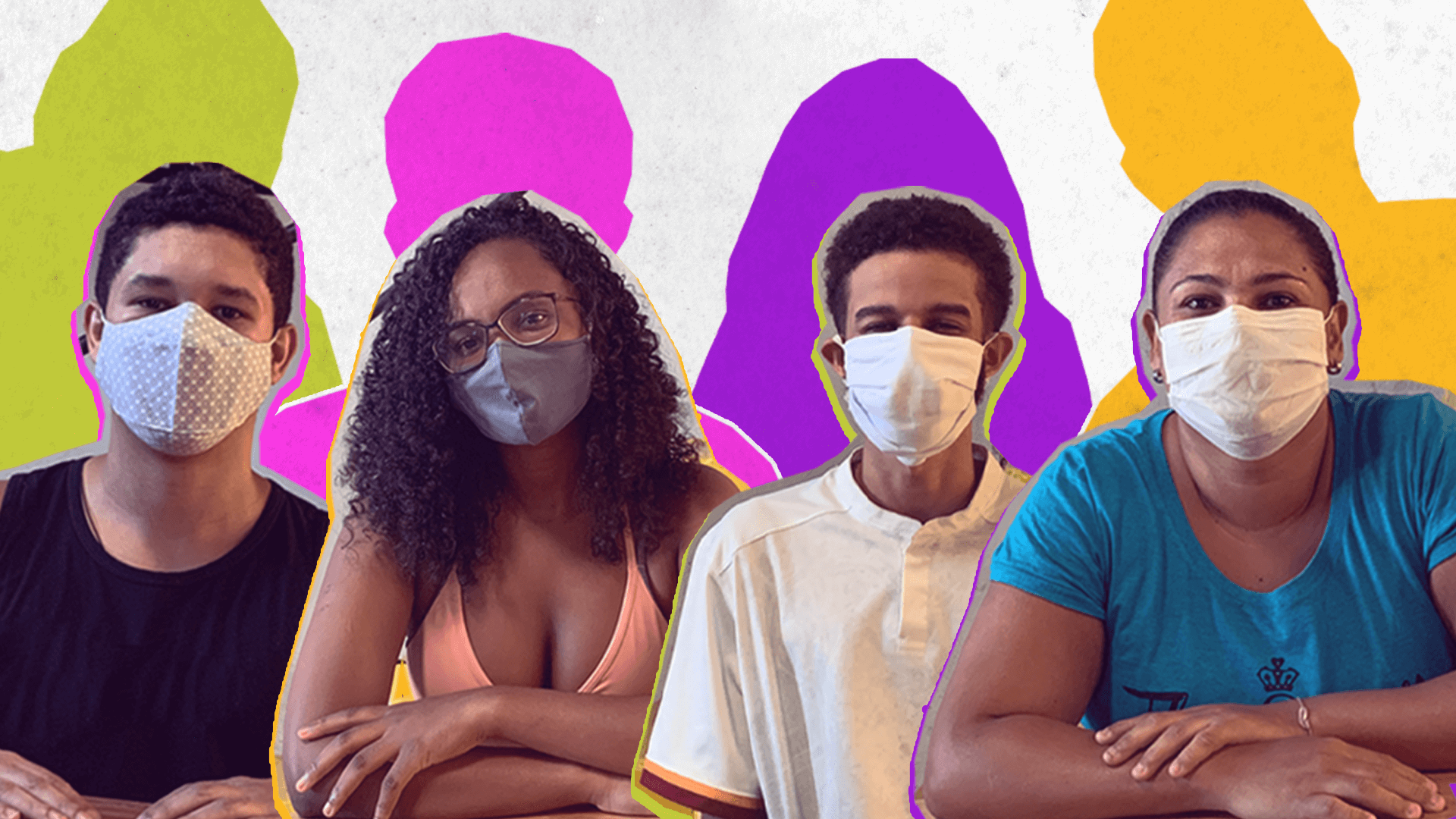

Em mais de 40 anos, o breaking brasileiro, influenciado por movimentos da centenária capoeira, salvou muitas vidas. Ele se espalhou por periferias de todo o país, como um dos elementos centrais do movimento hip-hop, e distribuiu emprego e autoestima para jovens vítimas da desigualdade social, do racismo, de abusos sexuais e do tráfico de drogas. [Ver depoimentos abaixo]. Os b-boys e as b-girls (dançarinos de breaking) criaram uma identidade nacional e, hoje, mantêm a dança forte no país para a estreia do esporte nas Olimpíadas de 2024.

Breaking nas Olimpíadas: democratização ou embranquecimento?

Pouca gente imaginaria que ao lado de esportes como o esgrima e o hipismo, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciaria o breakdance (ou breaking, como é oficialmente chamado) como modalidade olímpica nos Jogos de Paris 2024. O anúncio, realizado no último mês de dezembro, foi justificado pelo presidente do Comitê, Thomas Bach, como uma forma de “introduzir esportes que são particularmente populares entre as gerações mais jovens. E também levar em consideração a urbanização do esporte.”

Apesar de comemorada por b-boys e b-girls (como são chamados os praticantes de breaking), a novidade gerou desconfiança na comunidade hip-hop onde a dança foi criada: “O breaking não precisa das Olimpíadas, as Olimpíadas é que precisam do breaking”, diz Fabiano Carvalho Lopes, 33, o Neguin, único brasileiro campeão mundial de breaking.

“A gente vai ter que saber como fazer isso funcionar para não passar uns anos e a gente falar ‘lá só tem elite’, entende? Eu nunca imaginei que o break ia parar nas Olimpíadas. Quando eu assistia às Olimpíadas, para mim era coisa de gente rica.”, diz Itsa, vulgo de Isabela Rocha, que venceu a etapa nacional do Red Bull BC One, maior campeonato de breaking do mundo. Itsa continua: “O mais próximo das Olimpíadas que eu já vi foi o o futebol. Vai procurar quantas escolas de ginástica, de basquete [tem na periferia], para ver se você vai achar…”

A elitização e o embraquecimento do breaking são a grande preocupação de Fabiana Balduína, 38, a FaBgirl, que em 2003 fundou o Brasil Style Bgirls, grupo feminino mais longevo do país: “A partir do momento que você tem uma dança ou uma prática desportista institucionalizada, as pessoas vão ter que pagar para estar lá, para serem federadas”, diz Fab. “Ir para as Olimpíadas pode significar um embranquecimento [do breaking]. Aqui em Brasília, temos um espaço de treinamento olímpico. Se você for lá e ver uma criança preta, é muito. Estão falando que ‘vai salvar vidas’. O que estão dizendo que vai acontecer já acontece, a gente já salva vidas desde que o breaking é breaking. O que está acontecendo agora é que um grupo de pessoas vai institucionalizar e vai captar todo dinheiro que a gente geraria dentro da comunidade para eles; e, certamente, não é um grupo de pessoas pretas.”

Fab criou, em junho de 2020, a escola de breakdance Drop Education. Ela explica que a Drop Education tem um projeto de moedas solidárias para conseguir incluir mais pessoas na escola de dança. Uma delas, a moeda ecológica, permite que com três garrafas pets uma aula seja paga, “nós damos as garrafas pets para uma galera que faz reciclagem e fazemos com que essa criança dê valor na aula, tenha consciência ecológica e ajude o meio ambiente”.

O cearense Mateus Melo, 22, conhecido como Bart, destaque na cena mundial de breaking, vê as Olimpíadas como mais uma oportunidade. Em 2019, Bart foi o campeão brasileiro do Red Bull BC One e foi pré-selecionado para a final mundial do BC One de 2019, na Índia. “Eu tenho pensado em realmente praticar para as Olimpíadas porque é isso o que eu tenho. Essa pandemia me desmotivou porque antes eu estava na correria, me sentindo útil. Na pandemia, fiquei totalmente em casa. Essa notícia me motivou bastante, melhorou 100% meu treino, minha vida fez mais sentido”.

Para o b-boy pode ser um bom momento para o breaking atrair mais investimentos, “com isso a gente pode trabalhar, ir atrás de empresas grandes, como a Red Bull, e realmente trazer o suporte que a gente precisa”.

Bart conta que não é costume ver brasileiros nas batalhas internacionais, “porque é muito caro mesmo, é muito pouco o apoio. Essa é a maior pedra no nosso caminho para evolução. Creio que por meio das influências que a gente tem, do Brasil ser o criador da capoeira, poderíamos ser muito maiores”, explica o b-boy que também praticou capoeira antes do break.

Apesar do b-boy e capoerista Neguin acreditar nos Jogos Olímpicos, ele se preocupa com a cena brasileira. “Eu sou otimista com as Olimpíadas, mas eu sei que o país não está nem aí, entendeu?” A preocupação do campeão mundial mostra que ainda é difícil para os dançarinos profissionais viverem do break no Brasil. “Hoje a gente vê produtor de evento, chefe de confederação, gente do governo que quer que a gente dance ali de graça. Não é assim, eu não treinei minha vida toda pra dar uma palinha. É chato falar isso, mas aplauso e amor não pagam minha conta de água e luz”, diz Itsa.

O break salva

O breaking é uma dança, um esporte e uma potência no campo social. No caso de Itsa, ele foi fundamental para o autoconhecimento, “quando comecei, eu já tinha as minhas dúvidas sobre a minha orientação sexual e minha identidade de gênero. Dentro da minha casa não era aceito, ninguém me expulsou de casa, mas ainda assim eu tinha muita vergonha de ser eu mesma, tinha muita vergonha de me assumir, tinha muito medo. O break para mim, até hoje, é uma ferramenta para me conectar comigo mesma e, principalmente, foi o primeiro lugar em que não senti vergonha de ser eu mesma”.

Sem exigir grandes investimentos financeiros dos seus praticantes, a dança se espalhou junto com o hip hop e levou jovens negros a morarem e trabalharem na terra natal do break: os Estados Unidos da América. Esse foi o caso de Neguin.

“O breaking tem esse poder de cativar as pessoas. Se a sociedade põe coisas ruins para o jovem, ‘fuma, bebe, vibrações baixas’, o hip hop vai dizer assim: ‘não, olha aqui, você é artista, pode fazer um grafite, pode fazer música. Você tem habilidade, tem o raciocínio para ser um MC ou o conhecimento para ser um b-boy.’ É uma cultura onde você é um ser extremamente evoluído, intelectual, físico, emocional, ela trabalha em todos os aspectos holísticos. Olha só onde o break me levou? Eu não fiz faculdade, mas se você for fazer um diálogo sobre geografia, história, eu dou aula para os universitários porque eu tive essa vivência.”, diz Neguin direto de Nova York.

Neguin, assim como FaBgirl, Itsa, Bart e Nelson Triunfo ainda não competiu em nenhuma edição dos Jogos Olímpicos, mas ostenta, orgulhoso, diversas medalhas de ouro ganhas nas Olimpíadas da vida. Independente do que decide o Comitê Olímpico Internacional, o hip-hop segue nas ruas salvando jovens como eles.

O triunfo de Nelson

Nelson Gonçalves Campos Filho, o Triunfo, já era reconhecido como um dos principais dançarinos de soul music quando os b-boys começaram a pipocar em revistas e programas de TV brasileiros. Sem ainda entender bem o que era o nascente estilo, Triunfo incluía alguns passos que via na mídia em sua dança, como a “dança do robô”.

Com o tempo, os movimentos do breakdance [“dança quebrada” em uma tradução livre para o português], nome popular do breaking, foram incorporados por Nelson e sua equipe Funk & Cia e, em 1983, foram levados pela primeira vez para as ruas do Centro de São Paulo, mais especificamente na esquina da 24 de Maio com a Dom José de Barros. Ali, o breaking começava a criar forma. No ano seguinte, o filme “Beat Street” (ou “A Loucura do Ritmo”, em sua versão brasileira) impulsionou a disseminação da cultura hip-hop no Brasil.

“O filme ajudou a entender como trabalhar os quatro elementos [do hip-hop]. Nós já fazíamos isso, mas de uma forma mais superficial. Passamos a saber o nome das coisas e dos cabeças que estavam ali no filme”. Os quatro elementos aos quais Nelsão se refere são o break, o grafite, o MC e o DJ.

A partir daí, o breaking passou a ocupar os entornos da estação do metrô São Bento, onde outrora os punks dos subúrbios paulistas se encontravam: “Ali que começou os breaks de verdade porque lá era mais crew [grupo de break] mesmo, na época a gente chamava de gangue, vinha gente de Santos e de outros lugares, então se tornou um point ali no final de 85”, ensina Nelson Triunfo. Entre os b-boys da época, estavam jovens que se tornariam famosos como o rapper Thaíde e Os Gêmeos, dupla de grafiteiros.

O brasileiro que quebrou o mundo

Do centro de São Paulo, o break se espalhou para o país todo. “Nos anos 80 o break foi pra rua. Nos anos 90, além dos campeonatos nacionais, nós já estávamos nos centros culturais. Nos anos 2000, só evolução”, conta o veterano Nelson Triunfo.

Foi neste momento que Neguin começou a praticar os passos de break sozinho em sua casa em Cascavel (PR). Aos 13 anos, ele teve acesso aos passos dos b-boys estadunidenses por meio das fitas VHS que chegavam em seu município. “Era muito difícil ter acesso às fitas, estamos falando de uma época que não tinha nada na internet. Eu comecei a dançar de 1999 para 2000.”.

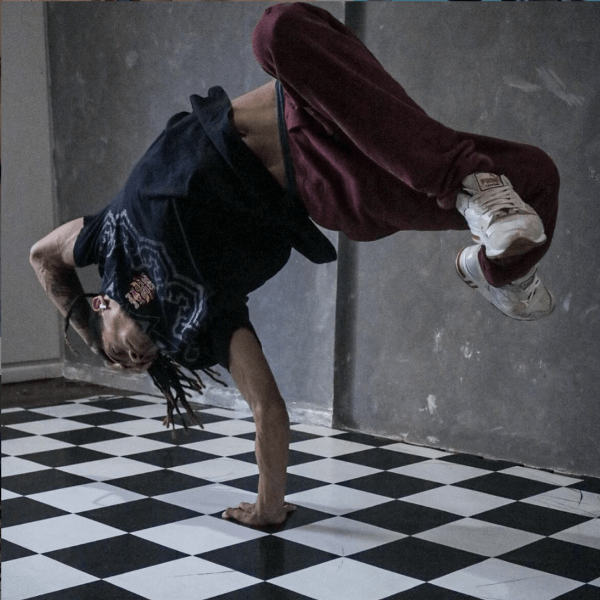

Mas o b-boy que ganhou o mundo não começou do zero. Neguin fazia capoeira desde os três anos de idade. “Se eu já era avançado na capoeira, ia misturar [com break], porque, obviamente, conseguia ver pelas fitas VHS, como uma cultura era conectada com a outra”.

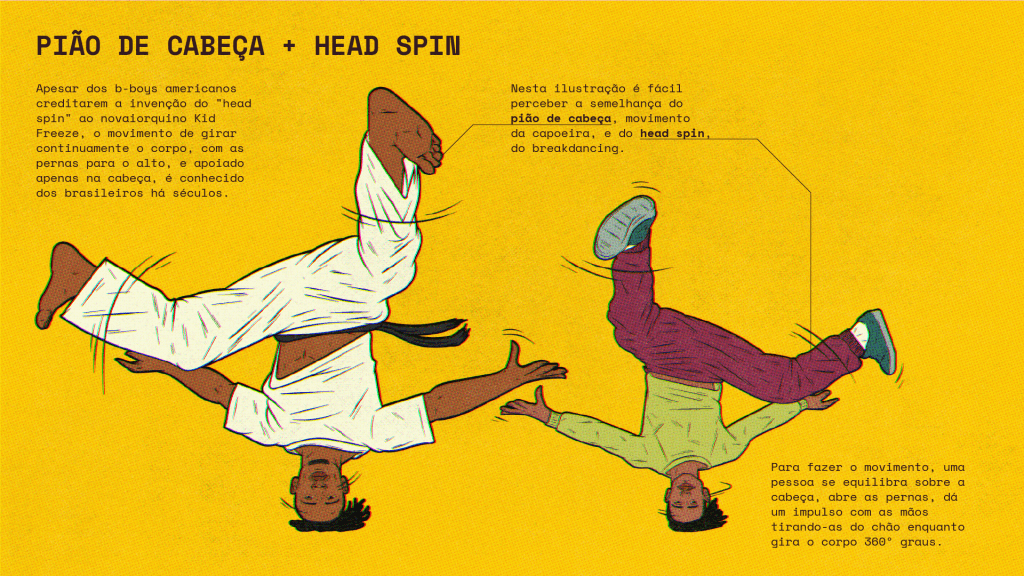

“Tinha capoeirista no Funk & Cia que já em 1978 girava de cabeça, dava pulo mortal, a gente fazia muito isso. Aquilo ali [os passos do breaking] era capoeira pura. Quando vimos o que estava acontecendo nos Estados Unidos, fomos só nos adaptando rapidinho porque a maioria daqueles passos, já tínhamos”, conta o pioneiro Nelson Triunfo.

Neguin estava há três anos desenvolvendo suas habilidades em casa, quando resolveu mudar para São Paulo para aprender ainda mais. “Foi um choque porque o meu nível já era avançado, mesmo eu não tendo professor. Aí, a galera falou, ‘quem é esse cara que chegou aqui e já ganhou de todo mundo que estava no game?’ Demorou três anos para eu entrar no circuito nacional e do circuito nacional rolou a oportunidade de competir internacional”, lembra o b-boy paranaense.

Quando Neguin estava começando a viajar para dançar, ele ainda trabalhava como office boy de escritório. Mas o dançarino não perdeu tempo, percebeu o talento que tinha e criou as oportunidades que precisava. “Pensei ‘não dá pra focar em trabalhar em escritório quando eu tenho um talento assim que pode expandir e ser valorizado em outros lugares’. Se eu dependesse de apoio, qualquer coisa do Brasil, eu estava ferrado, então tive que fazer meu próprio corre. ‘Tenho que falar inglês, tenho que ter email certinho, tenho que ter meu cartão de negócios’.”.

Neguin pegou o dinheiro que ganhou em um campeonato e tomou uma grande decisão, “você quer saber, eu vou morar no Bronx, vou pra lá onde [o breaking se] lançou, entender o que significa isso”. Quando entrou na cena internacional, o b-boy começou a ser chamado para competir em vários países do mundo, “estou indo lá pra competir, mas na verdade eu sou instrutor de capoeira e meu estilo é adaptação da capoeira com o breaking, então a galera falou que queria aprender, foi quando comecei a dar aula de capoeira através dessas viagens e resumidamente não parei. Viajei a 139 países levando essas bandeiras que são o break, a capoeira e o jiu-jítsu”. O dançarino, que ainda mora em Nova York, além das competições e aulas de artes marciais, integrou as equipes do Cirque du Soleil e das cantoras Madonna, Jennifer Lopez e Erykah Badu, entre outras.

Capoeira: breakdance brasileira?

FaBgirl, pós-graduanda em negócios, controladoria e finanças, é formada tanto em dança, quanto em gestão e recursos humanos. Ela começou a dançar break em 2001, quando tinha 18 anos, em uma ONG na periferia de Brasília. Desde 2007, trabalha em uma metodologia de ensino e aprendizagem voltada para mulheres chamada Bgirling Consigo.

Segundo FaBgirl, a Drop Education pretende não só preparar atletas para estarem nas Olimpíadas, mas preparar pessoas para viverem de forma completa os valores do hip-hop. “Não adianta preparar uma pessoa que é extremamente incrível, com habilidades extraordinárias, mas essa pessoa não olhar para a sua comunidade, não entender o que é cultura hip-hop, não saber de onde veio tudo isso, as origens do povo preto, do povo latino, porque não se trata só de movimento, se trata de algo mais profundo, é raiz mesmo. Antes tinha muitas pessoas falando: ‘vou fazer o balé porque o balé vai ajudar no alongamento’… Gente, precisamos estudar alongamentos que vão ser específicos para as coisas que fazemos. Então, algumas lideranças começaram a estudar danças brasileiras, não só capoeira, mas coco, xaxado, frevo, cavalo marinho”.

No final do século XVI, passos parecidos com os movimentos de breaking já eram encontrados na capoeira no Brasil. A dança afro-brasileira surgiu como forma de luta, arte e resistência de negros escravizados. “A capoeira deu muita base para o breaking porque a capoeira está em Nova York, por exemplo, desde os anos 70. Então, quando surgiu a cultura hip-hop, a capoeira já estava lá”, diz Neguin. “A estética [do breaking] é um melting pot [caldeirão de culturas] que pegou várias vertentes e criou uma coisa mágica dentro de uma só. No breaking, você pode colocar as costas no chão, na capoeira você não coloca as costas no chão nunca. Até se você tomar uma rasteira e cair de costas, você tem que saber já levantar”, explica o b-boy e capoeirista.

Se a capoeira é mãe ou uma prima distante do breaking, a história não confirma, mas as raízes africanas colaboram para a similaridade das duas práticas. Para Neguin, assim como a capoeira e outras manifestações negras na diáspora, o hip-hop não inventou nada e, sim, reinventou. “Quanto mais você pesquisa, mais você vai entender que as origens vão sempre te levar de alguma forma para a África. Não é diferente com o break, você vai ver lá [no continente africano] movimentos sendo executados nas décadas de 20 e de 50. Isso é o que a câmera conseguiu captar nessa época, mas com certeza existia muito antes”.

FaBgirl explica que o Brasil copiou a estética de outros países no breaking até perceber a importância da identidade na prática da dança, “pensar na construção histórica do breaking no Brasil e nos Estados Unidos são coisas distintas, mas que dialogam e que vem de uma mesma raiz, uma raiz afro-diaspórica, só que até isso as pessoas tentaram e tentam de alguma forma tirar. Quando eu comecei, o pessoal falava que não era legal ter capoeira no breaking, mas a capoeira que vence: Neguin que foi campeão, em 2012, com a capoeira como diferencial”.

“O Brasil está ensinando o mundo a dançar”

É o que defende Itsa, que integra, também, a equipe do Cirque du Soleil com quem viajou o mundo. Ela acredita que pessoas de fora do país acabam focando mais na técnica e em “movimentos secos”. “Acho que a gente tem muito para ensinar para essa galera. Vemos que a galera europeia, do Canadá, tem uma complexidade muito grande de movimentação e técnica, mas os brasileiros chegam dançando”.

“A gente perde muito quando acha que tem que ficar igual o fulano da Europa. Se você souber de onde você vem, a sua raiz, ninguém vai te segurar. O que o mercado, os jurados e as juradas, quer ver é quem você é. Não querem ver só um movimento ali de dificuldade, isso não é suficiente. Eles querem olhar para você e falar que Itsa é Itsa, não tem como fazer igual”.

Itsa é de Belo Horizonte (MG) e se apaixonou pelo break quando viu o primo dançar em uma viagem para o Rio de Janeiro. Logo depois, o primo se mudou para BH e ela passou a treinar com ele. “Meu primo foi o caminho porque eu era muito novinha, minha mãe não deixava eu sair sozinha'”.

Machismo na cena

Itsa acredita que 2020 foi o ano em que o breaking colocou alguns ‘pingos nos is’ sobre o machismo na cena. Em dezembro, a lenda mundial do breaking Crazy Legs, destaque nas primeiras histórias da dança hip-hop, foi denunciado em uma petição anônima por assediar sexualmente mulheres. Itsa percebe que o breaking, um espaço majoritariamente masculino, joga os casos de machismo e violência contra as mulheres para debaixo do tapete, “tem gente homofóbica e machista dentro desse meio. Quando a gente fala ‘eu sou artista’, as pessoas pensam que você é uma celebridade, você tem liberdade total, mas já teve várias situações que eu não senti liberdade em eventos pelo fato de eu ser não-binário”.

FaBgirl, a primeira b-girl a representar o Brasil em uma competição internacional, o Battle of the Year, explica que as dificuldades que historicamente as mulheres passam, aparecem com força na dança. “Isso é um fator de contexto histórico mesmo, as mulheres foram privadas de votar, de ir e vir. Então, obviamente quando a história [do breaking] começou lá em 1973, as ruas eram muito mais perigosas para as mulheres. Como você ia fazer parte de um grupo, como estaria com os caras?”‘.

Também idealizadora e produtora do Batom Battle, um festival nacional de breaking com foco em gênero, Fab conta que as pessoas comumente preferem dizer que as mulheres não se interessavam pelo breaking antigamente. “Eu entrei em contato com grandes nomes do break e eles falam que, sim, que tinham mulheres lá na época. Sempre houve mulher, mas essas vozes não eram ouvidas”.